“O efeito, para o espectador, deve ser uma espécie de assombro. Como tudo isto foi feito? É o que se deve dizer, e sentir-se esmagado sem saber por quê.”

Flaubert, em carta a Louise Colet, 9 de dezembro de 1852.

I – MAIS CLÁSSICO QUE OS CLÁSSICOS

Mais do que os literatos das línguas mortas, com seus ouvidos e olhos mortos, seus corações mortos por uma noção morta de arte, Flaubert entendeu a Arte Antiga. Entendeu que o espírito da Arte era também o ethos de todo um povo, o que nos gregos se compreendia das praias mediterrâneas ao topo do Olimpo; o homem grego estava em comunhão com a natureza, sensível e inteligível unidos feito a carne aos ossos, e o mundo era a própria Grécia. Não nos resta mais que o pó e as ruínas desses povos antigos, feito os ossos de monstros antediluvianos meio enterrados na areia. Em “Salammbô”, tudo é grandioso e nos faz tremer ante a visão fantasmagórica desses gigantes que há muito não caminham sobre a terra.

Durante o século XIX, tido como o século de ouro da Literatura, temos uma impressionante galeria de escritores: Tolstói, Balzac, Dostoiévski, Dickens, Hugo, Stendhal. Grandes nomes que, sem dúvida, constituem um ponto culminante na história da ficção; porém no plano do conteúdo. À exceção de Tolstói, que vislumbrou a verdadeira Arte com a maturidade, todos os outros são pequenos no campo da criação rigorosamente artística, a saber, o único que importa. Este juízo, por si, soará absurdo à maioria dos leitores, porém, como a Arte não é democrática, exercerei todos os privilégios que minha aristocracia artística me permite. Há dois séculos, chamam de absurdo o que deveria ser óbvio: que o que faz a boa escrita é o estilo. Temos a impressão de ter de pedir desculpas por dizer “o céu é azul”.

Estilo, aqui, não se engane, não é a frase bonitinha, as palavrinhas estranhas e estúpidas balbuciadas por beletristas, o ritmo raquítico, desprovido de substância, ossos sem carne, forma sem conteúdo ― tal coisa, para o verdadeiramente Belo, na Arte, não existe, nem existirá. O estilo do artista é toda uma maneira de ver o mundo através da forma. Se o artista é fútil, a criatura não fugirá ao criador. Toda real Beleza artística apraz tanto ao inteligível quanto ao sensível. É nesse nível que trabalha o artista superior. E o grande nome de toda a história do Romance chama-se Gustave Flaubert, e é chegado o momento de pôr termo a algumas injustiças, senão históricas, estéticas. Flaubert, por muito tempo, foi tido ― e ainda o é, por alguns ― como um escritor menor. Porém a verdade é que ele, e somente ele, reina triunfante ao lado de Homero. Me acusarão de sectarismo, de idolatria; mas apenas esses dois escritores são dignos de culto. Homero com as duas obras que fundamentaram toda a Literatura Ocidental, Flaubert com seus seis livros que trouxeram a verdadeira Arte de volta dos mortos. Com a escrita de “Madame Bovary”, a história da literatura muda por completo. É uma revolução do tipo mais sutil e duradoura, uma revolução formal, não temática. Muitos subestimam este romance pela escolha de temas burgueses, os quais Flaubert, mais do que ninguém, odiava. Nós, artistas, não controlamos nossos temas, eles são algo irresistível, uma força indômita e terrível; algo que nos arrasta para as profundezas de nosso ser e nos consome, feito o fogo consome mariposas no escuro. As escolhas dos temas de Bovary não são provas de um amor pelo fútil por parte do autor; são resultado de um profundo tormento: la bêtise humaine. Eis seu verdadeiro intento: se é possível escrever as coisas banais do mundo numa forma bela, é possível escrever sobre qualquer coisa. Não há temas vis nem nobres, há apenas o estilo.

Uma vez provada sua teoria, Flaubert resolveu ceder às inclinações mais pessoais, que clamavam mais ao épico que ao dramático, mais à pompa que ao banal. Foi assim que surgiu, em 1857, sob título provisório de “Cartago”, a obra que viria ser o grande épico do romance, a ponto de rivalizar com Homero. Com a estréia de “Salammbô ”, em 1862, pela primeira vez o cego sentiu pisarem-lhe os calcanhares das sandálias

A impressão que “Salammbô” deixa na alma do leitor é, de fato: como tudo isto foi feito? Por um lado, ao terminarmos o romance, ainda sentimos suas reverberações por um longo período, como se acabássemos de presenciar uma grande ópera de Verdi; por outro, é como se, completada a leitura, tivéssemos diante de nós um monstruoso e belo painel de Bosch. Flaubert pegou o que havia de mais bonito e de mais feio, de mais divino e de mais hediondo que há no mundo; refinou esse material, de novo e de novo, através do estilo, até que obtivesse um extrato puro da própria Beleza. Uma Beleza plástica e impessoal, resplandecente e fria feito o mármore de Paros, que os antigos escultores usavam para fazer obras eternas; foi através desse procedimento rigoroso ― e que por vezes o levava a desmaios e febres, exaurindo-lhe os nervos por completo ― que Flaubert tornou-se mais Clássico que os Clássicos.

II – NÓS, CARTAGO

Uma das inovações feitas em “Madame Bovary” foi o uso da técnica do Narrador Plural, ao início do primeiro capítulo: “Nous étions à l’étude, quand le proviseur entra” [Estávamos em aula, quando o diretor entrou]. O leitor inexperiente logo pensa se tratar de um erro de Flaubert, pois, após alguns parágrafos, a narrativa assume o foco de terceira pessoa, abandonando por completo a primeira pessoa do plural, e passa a utilizar múltiplos narradores ocultos. Flaubert opta por mostrar um ponto de vista anônimo de quem testemunhou a infância de Charles Bovary, nos aproximando da intimidade das personagens, depois lançará vozes que transitarão livremente no texto, ora em discurso indireto livre, ora em falsa terceira pessoa. Somente então teremos o Narrador Múltiplo.

Aqui entra um breve esclarecimento: discurso indireto livre não é o mesmo que falsa terceira pessoa. Há uma confusão, mesmo entre autores consagrados, sobre os limites de uma técnica e de outra devido à ambiguidade que ambas carregam, além do fato de que uma técnica geralmente está em companhia da outra. O discurso indireto livre ocorre quando há uma mudança não anunciada na voz do narrador para a voz das personagens, e vice-versa; as vozes transitam livremente no texto. O ponto de vista e o foco narrativo mudam sutilmente para a primeira pessoa, porém, ainda assim, a técnica em Flaubert baseia-se na sutileza e ambiguidade do texto. Explico: foco narrativo é a técnica utilizada (1ª, 2ª ou 3ª pessoa), e o ponto de vista é a ideologia, por assim dizer, da personagem, seu olhar subjetivo. Com James Joyce e outros mestres do século XX, o discurso indireto livre tornou-se menos ambíguo, tendo usos mais ousados ― ou mais óbvios ― que em Flaubert; porém o princípio continua o mesmo: há a mudança do foco narrativo e do ponto de vista, ainda que sutis. Na falsa terceira pessoa, ocorre algo similar: o foco narrativo permanece no narrador em terceira pessoa e o ponto de vista muda para a primeira pessoa. Uma das maneiras mais simples de se descobrir uma falsa terceira pessoa é pensando: quem está vendo ou relatando isto, e sob qual perspectiva? Frequentemente podemos substituir o ele pelo eu, sem grandes alterações de sentido na frase; por isso falsa terceira pessoa. Escrita em primeira pessoa com técnica de terceira.

Em “Salammbô”, vemos uma variação da técnica do narrador plural, agora abordado com foco narrativo em terceira pessoa do plural, eles, em vez de primeira pessoa do plural, nós. Trata-se duma falsa terceira pessoa do plural. Esse tipo de narrador será mesclado ao uso de múltiplos narradores ao longo do texto; isto é, as próprias personagens, cujos pontos de vista se revelarão aos poucos através da técnica do narrador relator (ou onisciente oculto), que nada opina, servindo apenas de condutor das vozes narrativas, feito um maestro que rege a orquestra sem jamais emitir um único som. O engenho do narrador em falsa terceira pessoa do plural se torna bastante evidente no capítulo XIII, “Moloch”, onde transitamos entre o ponto de vista dos bárbaros e o dos cartagineses:

“Os bárbaros não tinham necessidade de uma circunvalação da costa da África, ela pertencia-lhes. Para tornar mais fácil a aproximação das muralhas, foram demolidas as trincheiras que limitavam o fosso. A seguir, Mâtho dividiu o exército em grandes semicírculos, de forma a cercar melhor Cartago.[…]”

E, alguns parágrafos depois, o ponto de vista de Cartago:

“Os cartagineses também se preparavam.

Amílcar tinha-lhes dado nova confiança ao anunciar-lhes que a água das cisternas chegava para cento e vinte e três dias. Esta afirmação, sua presença no meio deles, […] trouxeram-lhes a esperança. Cartago superou seu abatimento; os que não eram de origem cananéia foram levados pelo entusiasmo dos outros.”

Numa escrita em primeira pessoa, os parágrafos começariam assim:

“Nós bárbaros não tínhamos necessidade de uma circunvalação da costa da África; ela pertencia-nos.” e “Nós cartagineses também nos preparávamos. Amílcar tinha-nos dado nova confiança ao anunciar-nos que a água das cisternas chegava para cento e vinte e três dias. Esta afirmação, sua presença no meio de nós, […] trouxeram-nos a esperança.”

Portanto, uma cena escrita em falsa terceira pessoa do plural, não a intromissão de um narrador onisciente, como poderia parecer numa primeira leitura.

III – NOS JARDINS DE AMÍLCAR

Começamos o romance com um elegante: “C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar”; ou, como veremos na tradução de Pedro Reis ― muito boa, a despeito de alguns vários problemas de tipografia e pequenos erros de tradução ―, pela Otto Pierre Editores:

“Estava-se em Megara, nos arredores de Cartago, nos jardins de Amílcar.

Os soldados que comandara na Sicília participavam dum grande festim para celebrar o aniversário da batalha de Eryx, e, como o chefe estava ausente e eram muitos, comiam e bebiam com toda a liberdade.

Os chefes, com coturnos de bronze, estavam no caminho do meio, debaixo de um toldo purpúreo de franjas douradas, que se estendia das paredes das cavalariças até o primeiro terraço do palácio; os soldados tinham-se espalhado por entre as árvores, no meio das quais se distinguiam vários edifícios de telhado plano, lagares, celeiros, arrecadações, padarias e arsenais, com um pátio para elefantes, fossas para os animais ferozes, uma prisão para os escravos.”

Os únicos erro de tradução neste trecho, se é que podemos dizer assim, são a repetição desnecessária da palavra “chefe”, no terceiro parágrafo, e o som de “com coturnos” [comcô], que é feio e desagradável . Originalmente, Flaubert escreveu “le maître était absent” [mestre, ou chefe], para se referir a Amílcar, depois “les capitaines,portant des cothurnes de bronze” [os capitães, portando coturnos de bronze] para se referir aos comandantes subordinados a Amílcar. Flaubert não se permitiria a uma repetição desnecessária nem a um som rude; e isto, que por si parece apenas um detalhe, é digno de nota. No restante, o tradutor manteve ritmo e paragrafação originais, buscando reproduzir as palavras justas para as frases, e transpondo de forma satisfatória os sons e cores do texto em francês. Agora, vamos ao que interessa.

Flaubert abre o romance com “C’était à Mégara”, mas por que “estava-se em Megara”? Por que não um “ils étaient”, um eles estavam? Com esse início, Flaubert revela a impessoalidade da história que irá contar. Salammbô, ao contrário do que o título pode sugerir, não é o ponto de vista central do romance; este é dividido principalmente entre ela, Mâtho, guerreiro líbio, o general Amílcar Barca e os povos que habitam Cartago. A filha ficcional de Amílcar, contudo, é o fio condutor que une o romance e todos os seus núcleos; todos os acontecimentos e causalidades são consequências diretas ou indiretas de suas ações, como veremos na última frase do livro, da qual trataremos mais adiante. Ela, qual uma Helena cartaginesa, irá mover os homens à guerra.

Este início tão sutil seria estragado pelos “romancistas históricos”, feito Walter Scott, ou qualquer outro escritor menor. Qualquer outro teria escrito: “no ano de 241 a. C., um ano após a batalha de Érice, fizeram um festim para os mercenários comandados por Amílcar Barca…”. Felizmente, o mestre de Rouen não é Walter Scott. Ele nos diz tudo o que é preciso para o contexto de forma elegante desde o início, aliás, com um jogo de perspectivas singular, como num jogo de câmeras: estava-se em Megara, nos arredores de Cartago, nos jardins de Amílcar. Nos aproximamos sutil e gradualmente do jardim,os soldados participavam dum grande festim… Os chefes, portando coturnos de bronze… O ângulo da narrativa começa aberto, em Megara, nos subúrbios (faubourg) e, como numa visão panorâmica, mostra que está-se em Cartago. Em seguida, este ângulo vai se fechando até mostrar pequenos detalhes nos jardins de Amílcar, em close, a exemplo dos coturnos de bronze. Cinema antes do cinema, como notou o cineasta russo Serguei Eisenstein, ainda ao analisar a montagem de “Madame Bovary”, em “A Forma do Filme”.

A presença de Amílcar, é preciso observar, se faz pela ausência desde as linhas iniciais do romance: é uma sombra que se ergue feito uma montanha, ora inspirando medo, ora esperança, no coração de Cartago. Sua primeira aparição é quase mítica, no meio do romance, após voltar da campanha contra Roma. Suas ações, gloriosas a ponto de afastar, apenas pela presença de espírito, uma turba de conspiradores, armada com punhais, que planejava dar-lhe um fim similar ao de Júlio César. Esta presença do espírito das personagens é perceptível a partir de suas falas, ações e do cenário em que habitam. Em “Salammbô”, tudo é poesia, esta força criativa que arrasta o leitor feito a correnteza aos náufragos à deriva. Nada é sem propósito. Ao contrário de autores medíocres que jogam um cenário natureza-morta, Flaubert dá todo um tom místico à narrativa: ora maravilhoso e belo, ora monstruoso e cruel. No quarto parágrafo do romance, continua o cenário psicológico:

“As cozinhas estavam cercadas por figueiras; um bosque de sicômoros prolongava-se até o maciço da verdura, onde as romãs sobressaiam entre tufos brancos dos algodoeiros; videiras, carregadas de cachos, subiam pelos ramos dos pinheiros; sob os plátanos, estendia-se um roseiral; da selva surgiam, aqui e ali, lírios que balançavam; uma areia negra, misturada com pó de coral, cobria os caminhos; e, ao meio, a avenida de ciprestes era, de uma extremidade a outra, como uma dupla colunata de obeliscos verdes.”

Não são descrições gratuitas, são imagens claras e objetivas, os adjetivos são concretos, não há redundâncias. Vemos um colorido intenso, como o das pinturas de Monet, porém em movimento. A areia negra salta a nossos olhos com o pó de coral; as romãs, vermelhas, nos lembram gotas de sangue entre os algodões; e se há brancos, depois de tufos, é para que o contraste entre a guerra e a paz esteja presente desde o início. Há um misto de indolência e revolta. A técnica do contraponto, a qual abordaremos mais adiante, é essencial para que o leitor possa compreender este romance.

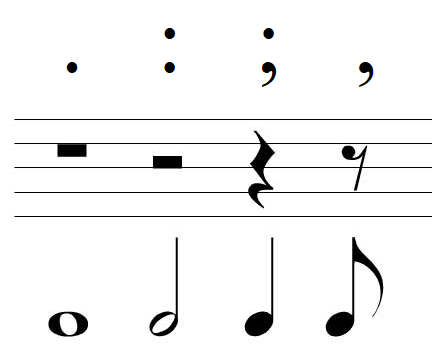

Outro detalhe no estilo é o uso do ponto-e-vírgula, que enfatiza o ritmo psicológico no leitor, nos dando uma pausa ― para utilizar o lugar-comum, porém não menos verdadeiro ― maior que a vírgula e menor que o ponto. Analogamente, poderíamos comparar à teoria musical, onde o ponto seria equivalente a uma pausa de quatro tempos [semibreve], e uma vírgula equivalente a meio tempo [colcheia]:

O ponto é uma pausa proeminente. O dois-pontos interrompe essa pausa preparando o leitor para uma enunciação: o ponto-e-vírgula corta o tempo dessa enunciação pela metade; e a vírgula, por sua vez, cria pequenos respiros para o leitor.

Claro, trata-se de um ritmo psicológico ― não necessariamente literal, embora possamos notá-lo ao ler em voz alta ― e cujo uso varia de escritor para escritor. Mas, em suma, é este o conceito de ritmo causado pela pontuação.

O quarto parágrafo provoca um longo movimento interior na alma do leitor, como num soneto:

“As cozinhas estavam cercadas por figueiras;

um bosque de sicômoros prolongava-se até o maciço da verdura,

onde as romãs sobressaiam entre tufos brancos dos algodoeiros;

videiras, carregadas de cachos, subiam pelos ramos dos pinheiros; […]”

Comparemos com a primeira estrofe de “O Adormecido no Vale”, de Rimbaud (tradução por Ferreira Gullar):

“É um vão de verdura onde um riacho canta

A espalhar pelas ervas farrapos de prata

Como se delirasse, e o sol da montanha

Num espumar de raios seu clarão desata.”

Evidentemente, mais uma analogia, não há métrica de soneto, porém o ritmo psicológico prova o que o próprio autor pregava: a boa prosa deve ser como o bom verso, imutável. Se perguntassem a Flaubert: por que, mestre, escrevestes este parágrafo, estas descrições? Ele responderia: porque eu posso.

E o faz de novo e de novo e de novo.

IV – TÂNITA, A LUA

É ainda no primeiro capítulo que vemos a aparição de Salammbô. Qual uma Penélope que desce do alto de suas escadarias para apaziguar os ânimos dos pretendentes, ou uma deusa que se revela aos mortais, Salammbô sai de seus aposentos e vai para o meio dos mercenários, tentando acalmar o motim que, breve, se tornará a revolta que acompanhamos ao longo do romance.

“O terraço mais alto do palácio iluminou-se de súbito, a porta do meio abriu-se; e uma mulher, a filha de Amílcar, ela própria, toda vestida de negro, apareceu na soleira. Desceu a primeira escada, que se estendia obliquamente do primeiro andar ao segundo, ao terceiro, e parou no último terraço, no alto da escadaria […]. Imóvel, de cabeça baixa, olhava para os soldados.”

Salammbô assemelha-se à encarnação da deusa da lua, Tânita, enquanto os mercenários a observam debaixo:

“Atrás dela, de cada lado, duas longas filas de homens pálidos, vestidos com fatos brancos de franjas vermelhas, que caíam a direito sobre os pés. Não tinham barba, não tinham cabelo, não tinham sobrancelhas. Nas mãos onde brilhavam anéis seguravam liras enormes e cantavam todos, com uma voz aguda, um hino à divindade de Cartago. Eram os sacerdotes eunucos do templo de Tânita que Salammbô chamava muitas vezes a sua casa.”

Através da repetição do “não tinham” [ Ils n’avaient pas de barbe, pas de cheveux, pas de sourcils], Flaubert demonstra a estranheza diante da visão dos sacerdotes; e a esta estrutura frasal tríplice, chamamos de tricolon, também conhecida como sentença tríade. Usada corretamente, confere um senso de ênfase às descrições, sem ser demasiado monótona ou prolixa. Uma visão fantasmagórica e pálida, feito a lua, uma cena cheia de energia feminina ― pois todos os servos de Tânita são castrados ―, na qual os sacerdotes não carregam arcos, feito os guerreiros, mas liras. Se seguirá o perfil físico-psicológico de Salammbô, misto de vestal e odalisca:

“Por fim, desceu a escada […]. Os sacerdotes seguiram-na. Avançou pela avenida dos ciprestes; caminhava lentamente entre as mesas dos chefes que recuavam ligeiramente para vê-la passar.

O cabelo, empoado com uma areia violeta e preso à moda das virgens cananéias, fazia-a parecer maior. Fios de pérolas presos às têmporas desciam até os cantos da boca, rosada como uma romã aberta. Tinha sobre o peito um conjunto de pedras luminosas, que imitavam pela sua combinação as escamas de uma moreia. Os braços, guarnecidos de diamantes, saíam nus da túnica sem mangas, guarnecida de flores vermelhas sobre o fundo negro.”

Mais uma repetição equivocada do tradutor, que repetiu “guarnecido”, algo que não ocorre no original, com as palavras “garnis de diamants” [guarnecidos de diamantes] e “ étoilée de fleurs rouges” [estrelado de flores vermelhas]. É preciso notar que as repetições em Flaubert são extremamente técnicas, como deve ser. Outra observação, aos que lerem nesta tradução, é que a edição errou na grafia de “areia”, estando escrito no livro “empoado com uma reia violeta”, o que não faz muito sentido.

“Tinha presa aos tornozelos uma corrente de ouro para regular a marcha, e o seu grande manto purpúreo, feito de um tecido desconhecido, era arrastado, ondulando a cada passo como se uma onda enorme a seguisse.

Os sacerdotes tiravam, de vez em quando, das suas liras acordes quase abafados; e nos intervalos da música, ouvia-se o ruído da cadeia de ouro e o bater regular das sandálias de papiro.

Ninguém a conhecia. Só se sabia que ela vivia retirada entregue a práticas piedosas. Soldados tinham-na visto uma noite, no alto do seu palácio, de joelhos diante das estrelas, no meio de perfumadores acesos. Era a Lua que a fazia parecer tão pálida, mas havia qualquer coisa de divino que a envolvia num vapor sutil. As suas pupilas pareciam olhar para além dos espaços terrestres. Caminhava com a cabeça inclinada e tinha na mão direita uma lira pequenina de ébano.”

Aqui temos um vislumbre do ponto de vista coletivo, o “ninguém a conhecia” nos remete a vozes desconhecidas no texto, que ora mencionam boatos, “só se sabia que…”, ora soam como quem se lembra de uma lenda: “os soldados tinham-na visto…”. A memória se mescla ao tempo presente da narrativa: a Salammbô “de joelhos diante das estrelas, no meio de perfumadores acesos” agora parece ter se materializado ali, diante da soldadesca, e era “a Lua que a fazia parecer tão pálida”. O que, a princípio, pareceria ao leitor ingênuo intromissões do narrador, é, na realidade, um conjunto de vozes polifônicas.

Salammbô fala a língua sagrada dos deuses e todas as línguas dos homens, prova-se o avatar de Tânita na terra, inclusive alegando vir duma linhagem mítica, como veremos na passagem a seguir:

“Começou então a cantar as aventuras de Melkart*, deus dos sidônios e pai de sua família.

Falou da subida das montanhas de Ersifônia, da viagem de Tartessos, e da guerra contra Masisabal** para vingar a rainha das serpentes:

― Perseguiu na floresta o monstro cuja cauda ondulava sobre as folhas mortas como um regato de prata; e chegou a um prado onde mulheres, com corpo de dragão, estavam reunidas em volta do fogo, apoiadas na ponta da cauda. A Lua, cor de sangue, resplandecia num círculo pálido, os raios escarlates, como arpões dos pescadores, recurvando-se até à chama.

Depois, Salammbô, sem parar, contou como Melkart, após ter vencido Masisabal, colocou na proa do navio a cabeça cortada:

― A cada batimento das vagas, afundava-se na espuma; o sol embalsamou-a; fez-se mais dura do que o ouro; os olhos nunca deixaram de chorar, e as lágrimas caíam continuamente na água.

Cantou tudo isto no velho idioma cananeu que os bárbaros não entendiam. Perguntavam a si próprios o que é que ela lhes poderia estar a dizer com os gestos terríveis com que acompanhava o discurso […].

Só os sacerdotes sem barba compreendiam Salammbô. […]

Salammbô já não falava em ritmo sagrado. Empregava simultaneamente todos os idiomas bárbaros, delicadeza de mulher para apaziguar a sua cólera. Aos gregos, falou em grego; depois voltou-se para os lígures, para os campanianos, para os negros; e todos eles, ao escutarem esta voz, encontravam a doçura da pátria.”

* Hércules fenício

** Feiticeiro que Melkart amarrou numa árvore e decapitou.

Mais uma mudança sutil de perspectivas, Salammbô toma a narrativa para si, através de um série de diálogos diretos intercalados com o discurso indireto puro e simples, onde o narrador oculto ― talvez numa perspectiva mais próxima dos sacerdotes que de Salammbô ― resume as falas da personagem, dando um contexto para os cânticos sagrados. Depois, novamente, o ponto de vista plural dos bárbaros, que “perguntavam a si próprios o que é que ela lhes poderia estar a dizer com os gestos terríveis com que acompanhava o discurso”, e depois o ponto de vista dos sacerdotes, e assim por diante.

Contudo, o canto de Salammbô nos avisa: esta não será uma história feliz.

V – FIM DE FESTA

Os cenários são um de meus elementos favoritos em “Salammbô”, porém, para o leitor menos iniciado, são as cenas de batalhas e as ações sobre-cena que o conquistam. Flaubert nos dá mostras disso ainda no primeiro capítulo, na briga entre Mâtho e Narr’Havas, ao final do festim. Veremos agora mais alguns dos engenhos que Flaubert utiliza para seduzir o leitor durante este primeiro capítulo ― e, consequentemente, ao longo do livro. Após a aparição de Salammbô, o ritmo segue num crescendo, começamos com o perfil de outros dois personagens, o primeiro, Narr’Havas:

“Nenhum olhava para ela como o jovem chefe númida que estava na mesa dos comandantes, entre os soldados de sua nação. Tinha tantos dardos à cintura que formavam uma bossa sob a capa, atada às têmporas com uma tiara de couro. O tecido, que se abria sobre os ombros, envolvia em sombra o rosto, e a única coisa que se via era a chama dos seus olhos. […] Há seis meses que Narr’Havas ali vivia, mas nunca tinha visto Salammbô; e, sentado nos calcanhares, com a barba a tocar a haste dos dardos, olhava para ela, de narinas frementes, como um leopardo escondido nos bambus.”

Narr’Havas será uma personagem crucial no enredo do romance, arquetipicamente uma personagem-sombra, ambígua e de personalidade esquiva. Faz sentido que, em sua primeira aparição, um perfil físico-psicológico, o rosto esteja envolto em sombras e haja um símile comparando-o a um leopardo, que ataca na surdina. Logo a seguir, temos o perfil de Mâtho, grande herói dos mercenários:

“Do outro lado da mesa estava um líbio de estatura colossal, de cabelos negros curtos e frisados. Tinha só o gibão militar, cujos fios de bronze rasgavam a púrpura do leito. Um colar de luas de prata embaraçava-se nos pelos do peito. Salpicos de sangue manchavam-lhe o rosto, estava apoiado no cotovelo esquerdo; e, com a boca muito aberta, sorria. […] Mâtho, o líbio, inclinou-se para ela [Salammbô]. Involuntariamente aproximou-se dele, e, levada pelo reconhecimento do seu orgulho, deitou-lhe numa taça de ouro uma boa quantidade de vinho para assim se reconciliar com o exército.

― Bebe! ― ordenou.”

Há poucos comentários acerca deste perfil, que fala por si. Aliás, a habilidade de artesão de Flaubert é tamanha que a apresentação das personagens é extremamente sutil: os nomes não são citados num primeiro momento, mas apenas quando já estamos imersos em suas psicologias. Uma mulher, um jovem chefe númida, um líbio de estatura colossal; o pronome indefinido define a sutileza dos perfis. Na cena, vemos que Mâtho, ao contrário de Narr’Havas, é destemido, grandioso, está na claridade, à vista de todos. Assim, Flaubert tece a imensa tapeçaria de “Salammbô”, com os mais variados tipos humanos e situações; através do contraponto, nos dá contraste entre as personalidades e os sentimentos. Uma observação interessante é que Mâtho carrega um colar de luas de prata ao peito, o que pode ser uma indicação de que levará Salammbô ― a representação terrena de Tânita, a Lua ― próxima do coração pelo resto da vida. Continuando a cena, para o momento em que os ânimos se exaltam:

“Ele pegou na taça e preparava-se para a levar aos lábios, quando um gaulês […] lhe bateu no ombro, dizendo, com um ar jovial, graças na língua do seu país. Spendius não estava longe; ofereceu-se para explicar.

― Os deuses te protejam, vais ser rico. Quando é o casamento?

― Que casamento?

― O teu! Porque entre nós ― retorquiu o gaulês ― quando uma mulher dá de beber a um soldado, está a oferecer-lhe o leito.

Ainda não acabara e já Narr’Havas, levantando-se de um pulo, tirava um dardo da cintura e, apoiado no pé direito, na borda da mesa, o lançava a Mâtho.

O dardo assobiou por entre as taças, e, atravessando o braço do líbio, cravou-o na toalha com tanta força, que o cabo ficou a tremer no ar.

Mâtho arrancou-o imediatamente; mas não tinha armas, estava nu; por fim levantando com os dois braços a pesada mesa, arremessou-a a Narr’Havas, no meio de uma multidão que se precipitava entre eles. Os soldados e os númidas estavam tão juntos que não podiam puxar pelas espadas. Mâtho avançava dando grandes cabeçadas. Quando levantou a cabeça, Narr’Havas tinha desaparecido. Procurou-o com os olhos. Salammbô tinha partido também.

Olhou para o palácio e viu, lá em cima, a porta vermelha com a cruz preta que se fechava. Começou a correr.”

Uma cena homérica em todos os sentidos. Qual Homero, Flaubert nos dá os detalhes, reitero sempre, absolutamente essenciais para, quando fecharmos os olhos, conseguirmos ver a cena com nitidez. Embora não descreva o sangue do ferimento, o imaginamos, embora não descreva os barulhos e gritos, cremos ouvi-los; apenas o que interessa é mostrado. Os movimentos são claros, as ações, nítidas, porém misteriosas. Este ensaio já está demasiadamente extenso para que eu me alongue ainda mais com a comparação direta a outros livros; seja Homero, para mostrar a fonte de onde Flaubert bebeu a mais pura Literatura, seja escritores medíocres ― feito os contemporâneos Bernard Cornwell, Ken Follett i tutti quanti, mais conhecidos pelo grande público leitor― que escrevem, supostamente, romances históricos. O supostamente não é para o histórico, não duvido que esse tipo de escritor seja versado em História; é que duvido que o que escrevem seja realmente um romance. Romance como confrontamento da condição humana, romance feito para abalar as estruturas interiores do ser; Arte de verdade, não papel higiênico com letrinhas impressas, feito para vender. Mais adiante, investigaremos a função da pesquisa histórica para este tipo de romance.

VI – O ENIGMA DOS OLHARES

Antes de passarmos à pesquisa material, necessária em algum nível para o subgênero romance histórico, devemos explorar mais a fundo a pesquisa literária, as técnicas que o escritor utilizou para dar forma ao conteúdo. Para entender amplamente esta obra, é preciso analisar o esquema dos pontos de vista e dos olhares. O Olhar da Personagem talvez seja o mais importante conceito observado por meu velho mestre, Raimundo Carrero, autor de “Os Segredos da Ficção” e “A Preparação do Escritor” ― conceito que, junto a tudo o mais que ele me ensinou, formam o arsenal do verdadeiro artesão. Esta técnica não é propriamente nova, já que podemos notá-la até mesmo em Homero; porém Carrero foi o primeiro a observar seu uso consciente, e a nomeá-la. Ela consiste em mostrar o olhar subjetivo da personagem como se o narrador abordasse a perspectiva de uma câmera em primeira pessoa; vemos literalmente através dos olhos da personagem, o que comumente é indicado pelos verbos ver ou olhar, porém nem sempre isso é necessário. Um recurso aparentemente banal, corriqueiro, e, justamente por isso, ignorado por muitos.

Na cena da luta entre Mâtho e Narr’Havas, temos um exemplo muito claro:

“Mâtho avançava dando grandes cabeçadas. Quando levantou a cabeça, Narr’Havas tinha desaparecido. Procurou-o com os olhos. Salammbô tinha partido também.

Olhou para o palácio e viu, lá em cima, a porta vermelha com a cruz preta que se fechava. Começou a correr”

É nítido que o ponto de vista abordado é de Mâtho, muito claramente. Vemos pelos olhos dele, porém, em outras cenas, Flaubert utiliza, sem anunciar, um incrível jogo de olhares, que só é possível mediante o uso de elipses (cortes psicológicos) e pelo uso dos pontos de vista. Vejamos esta breve cena, que inicia-se no ponto de vista de Salammbô:

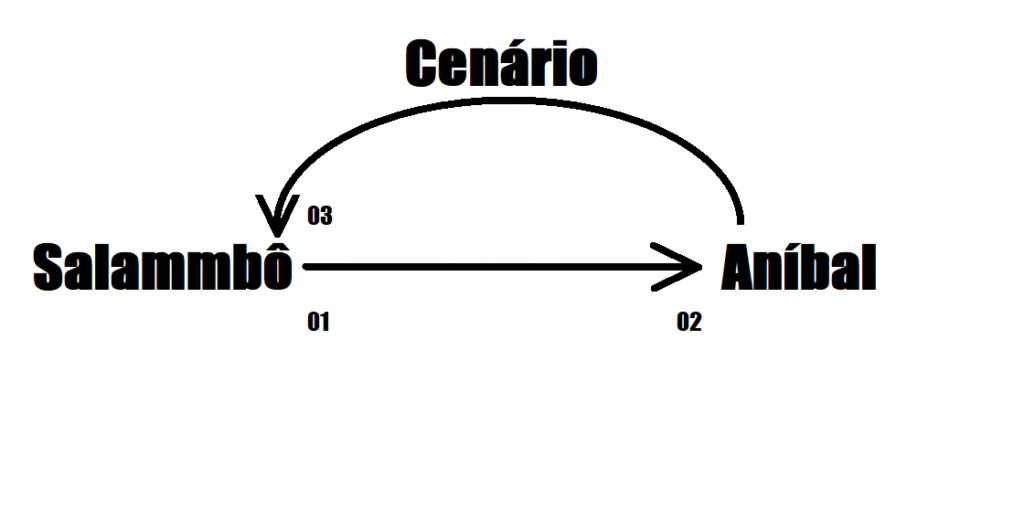

“[1] O sufete e o escravo afastaram-se para um canto do quarto. A criança tinha ficado no meio; com um olhar mais atento do que admirado, percorria [2] o teto , os móveis, os colares de pérolas nas tapeçarias de púrpura, [03] e esta jovem majestosa se inclinava para ele.”

A dividi em 3 movimentos, conforme podemos notar:

Salammbô olha o cenário [01], passando pelo pai e pelo escravo, até encontrar o olhar do irmão, e é a voz dela que comenta “com um olhar mais atento que admirado”, pois não poderia ser opinião do narrador relator, nem do próprio Aníbal. Porém, os olhares se confundem [02], e agora a descrição para no ponto em que começou: Salammbô. É a voz de Aníbal que nos revela: “esta jovem majestosa”, terminando na voz do narrador “se inclinava para ele”. Mais uma vez, o narrador não opina, não poderia ter utilizado o adjetivo majestosa, pois seria uma opinião subjetiva. Logo, trata-se da voz de Aníbal. É uma mudança muito sutil no tom: esta jovem majestosa [et cette majestueuse jeune femme]. E, embora no francês não haja uma distinção clara entre este e aquele, no sentido de proximidade ― o demonstrativo ce /cette serve para ambos ―, o tradutor acertou em usar esta, e não aquela, trazendo Salammbô para mais perto de Aníbal e do leitor.

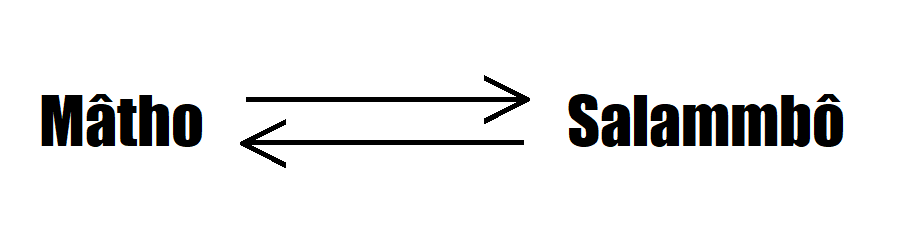

Este jogo ocorre tantas e inúmeras vezes que não pode ser acidental. Flaubert, pelo estudo da técnica, desenvolveu um jogo de pontos de vista e elipses extremamente sofisticado. Vejamos um terceiro exemplo, que ocorre no capítulo final do livro, onde o olhar de Mâtho encontra o de Salammbô:

“[01] Agora pertencia aos sacerdotes; os escravos vieram afastar a multidão; havia mais espaço. Mâtho olhou em seu redor e os seus olhos encontraram Salammbô.

[02] Tinha-se levantado logo que ele dera o primeiro passo; depois, à medida que ele se aproximava tinha avançado um pouco até à borda do terraço; [03] e daí a pouco, todas as coisas exteriores desapareceram e ela só via Mâtho. Tinha-se feito silêncio em sua alma ― [4] um desses abismos onde o mundo inteiro desaparece sob a pressão de um único pensamento, de uma recordação, de um olhar. [5] Este homem que avançava para ela a atraía.”

Temos um esquema parecido:

O movimento começa em Mâtho [01] e passa ambiguamente, através da quebra psicológica do parágrafo, para Salammbô [02], a ponto de não sabermos se tratar de uma perspectiva oculta do narrador, ou de uma das duas personagens. Porém, temos certeza de estarmos na pele de Salammbô quando vemos, através de seus olhos, que “todas as coisas exteriores desapareceram e ela só via Mâtho” [03]; por fim, a voz dela em estilo indireto livre reafirma o ponto de vista [04], para voltar ao narrador oculto em falsa terceira pessoa, ainda sob o ponto de vista dela [05].”

Teremos, ainda, um jogo similar, e mais complexo, de elipses e pontos de vista.

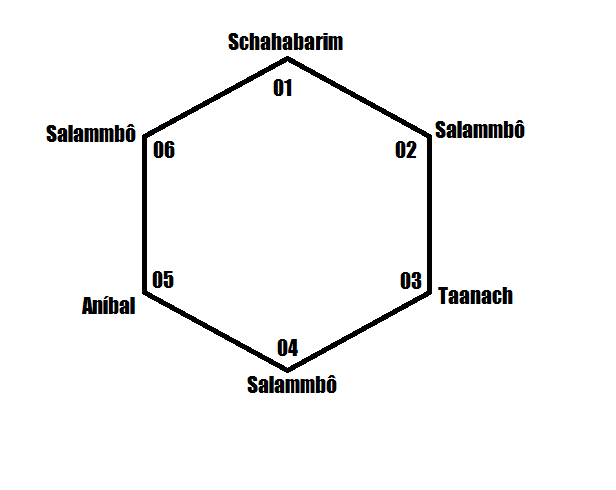

VII – O JOGO DAS ELIPSES

No capítulo XIII temos, sem dúvida, um dos mais impressionantes jogos de pontos de vista da literatura mundial, ainda que possa passar despercebido aos olhos sem treino. Começamos a cena com a perspectiva dos sacerdotes de Tânita, depois passamos para o sumo-sacerdote Schahabarim, depois ao ponto de vista de Salammbô, de uma criada, novamente de Salammbô, até chegarmos no esquema de olhares entre ela e Aníbal, o qual já examinamos, voltando para Salammbô e seguindo para o ponto de vista do escravo Iddibal, depois para o ponto de vista plural da cidade, e assim por diante.

Flaubert já apresentava habilmente o manejo da tesoura das elipses em “Madame Bovary”, porém, em “Salammbô”, faz um uso soberbo da técnica. Vejamos como se segue a cena, partindo do ponto de vista do sumo-sacerdote:

“[01] Ia a casa de Salammbô. Mas ficava calado, contemplando-a com o olhar fixo, ou falava com grande veemência; e as censuras que lhe fazia eram mais severas do que nunca. […]

[02] Salammbô não sentia o menor terror; a angústia de que dantes sofria tinha-a abandonado. Sentia-se possuída por uma tranquilidade singular. Nos seus olhos, menos errantes, brilhava uma chama límpida.

[03] A píton voltara a adoecer; e como Salammbô parecia, pelo contrário, curar-se, a velha Taanach rejubilava, convencida de que ela recebia com este enfraquecimento a apatia de sua dona.

Uma manhã encontrou-a por trás da cama de peles de boi, enrolada sobre si própria, mais fria do que o mármore, com a cabeça escondida num monte de vermes. Salammbô acorreu aos gritos, a escrava ficou surpreendida com sua insensibilidade.

[04] A filha de Amílcar já não fazia jejuns com tanto fervor. […] O pai vinha muitas vezes ao seu quarto. Sentava-se nos coxins e olhava para ela com uma expressão quase comovida. […] Uma noite em que se encontravam os dois, Taanach apareceu assustada. Estava no pátio um velho com uma criança e queria ver o sufete.

Amílcar empalideceu, mas replicou com ardor:

― Ele que suba!

Iddibal entrou sem se prostrar. Trazia pela mão um rapazinho com uma capa de pele de cabra; e tirando o capuz que lhe cobria o rosto, disse:

― Aqui o tens, senhor! Recebe-o!

O sufete e o escravo afastaram-se para um canto do quarto. A criança tinha ficado no meio; com um olhar mais atento do que admirado, percorria [05] o teto , os móveis, os colares de pérolas nas tapeçarias de púrpura, e esta jovem majestosa se inclinava para ele.

[06] Teria talvez dez anos e não era mais alto que uma espada romana.”

É possível ver claramente a transição entre os pontos de vista, que talvez fique até mais evidente com a supressão didática de alguns trechos, de modo que o leitor deverá encontrar o esquema abaixo:

Trata-se duma sobreposição de tons: os pontos de vista e os olhares são cortados pelas elipse e intercalados no alinhavo da montagem. Esta é uma ferramenta crucial para que o romancista não caia na monotonia de uma única perspectiva ao longo do romance; o que seria plenamente aceitável num conto. Com isso, não me refiro a romances em que o narrador em primeira pessoa permite a circulação de vozes e perspectivas diversas, superando as limitações do foco narrativo. Me refiro ao que bem observou Henry James: o uso de apenas um único ponto de vista de primeira pessoa, em qualquer narrativa longa, seja ela em falsa terceira pessoa ou primeira pessoa do singular, é barbarismo.

VIII – NA BARRIGA DE MOLOCH, O SOL DEVORADOR

Agora que fiz uma leitura próxima ao texto, posso me permitir a leitura distante, uma análise mais simbólica. Para compreendermos “Salammbô”, temos de ter em mente um mundo pré-cristão, onde a influência dos profetas judeus era mínima e os cultos antigos celebravam, a ponto da exaltação soberba e monstruosa, a sacralidade do profano; a própria vida orgânica era adorada, idolatravam-se as forças elementares do sangue e da fertilidade, o próprio conceito de morte e ressurreição se perfazendo no retorno periódico das estações, da passagem do tempo físico, exaltando-se forças instintivas e irracionais, de modo bastante distinto do Logos cristão, que sacralizaria a vida de maneira mais integral e racional, a comunhão com o divino ocorrendo também de forma mais espiritual e pura. Como bem se sabe, a simbologia e crença dos cristãos é de que o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos pecados do mundo, não sendo necessário derramamento de mais sangue inocente para se religar a Deus ― o sacramento da eucaristia sendo a renovação, simbólica e literal, do momento do sacrifício e ressurreição de Cristo. No mundo de “Salammbô”, presenciamos o terror dos sacrifícios antigos. O “tornar sacro”, para a apaziguar a cólera dos baals, é custoso, como podemos ver na cena do holocausto: o filho mais velho de cada família de Cartago é queimado vivo no altar de Moloch; os cânticos e tambores dos sacerdotes encobrem os gritos vindos da barriga do ídolo de bronze, enquanto os incensos mascaram o cheiro de carne queimada. Parece Dante, mas é Flaubert:

“As vítimas, mal chegavam à beira da abertura desapareciam como uma gota de água numa placa incandescente; e um fumo branco subia na grande cor escarlate.

Todavia o apetite do deus não se apaziguava. Queria mais. Para lhe dar mais, empilhavam-nos nas mãos [da estátua] com uma corrente grossa por cima, que os segurava. Os devotos no princípio tinham querido contá-los, para verem se o número correspondia aos dias do ano solar; mas puseram outros; e era impossível distingui-los no movimento vertiginoso dos braços horríveis. Isto demorou muito tempo, indefinidamente, até à noite. As paredes interiores tomaram um brilho mais sombrio. Viu-se então a carne que ardia. Alguns julgavam mesmo reconhecer cabelos, membros, corpos inteiros.

O dia acabou; acumulavam-se nuvens por cima do Baal. A fogueira, sem chamas neste momento, fazia uma pirâmide de carvão até os joelhos; completamente vermelho como um gigante todo coberto de sangue, parecia, com a cabeça que se virava, cambalear com o peso da embriaguez.

[…] Os tocadores de instrumentos paravam, às vezes, esgotados; ouviam-se então os gritos das mães, o silvar da gordura, que caía nos carvões.”

Uma visão digna do Inferno. Ao recriar este mural antigo, parte imaginado, parte inspirado, Flaubert causou um forte choque de valores, e sofreu ataques de religiosos, como relata a Théophile Gautier, em carta de abril de 1863:

“Sou vítima do ÓÓÓDIO DOS PADRES, tenho sido amaldiçoado por estes em duas igrejas: Saint-Clotilde e a da Trindade. Acusam-me de ser o inventor de travestimentos obscenos, e de querer recriar o paganismo (sic).”

Sem dúvida receberia as mesmas vaias de certos comentadores tomistas ― escola engraçada que, ao menos em Estética, se encerra num exercício, um tanto anacrônico e infértil, de imaginar o que diria um santo morto acerca de concepções de Arte às quais jamais testemunhou ou se propôs a analisar, ao menos como a concebemos hoje, quem dirá um romance. Coitado do santo… ― que acreditam que a boa arte (sic.) “deve propender ao bem”. Mas já argumentei, anteriormente, em “O Fim da Arte”, sobre esse tipo, que não aceita a independência da Beleza como um valor relativamente autônomo, com um juízo próprio, assim como a Verdade e o Bem; o que não impede, no mais das vezes, a união desses valores de modo a nos fazer perceber, por exemplo, um gesto bom como bonito, ou um pensamento verdadeiro como belo. Aliás, leitores adeptos ao cristianismo devem encontrar mais de uma referência “moralizante” com base na tradição cristã, feito os leões crucificados, que nos remetem imediatamente ao Leão de Judá e aos mártires. Este acontecimento, uma prolepse narrativa, é marcado por um pensamento coletivo ― “quem é este povo que se diverte a crucificar leões?” ― que se condensa na ironia dramática de revelar a crucificação de algumas personagens ao final do livro, como podemos constatar:

“Marchavam por uma espécie de corredor comprido, ladeado por duas cadeias de montículos avermelhados, quando chegou às suas narinas um cheiro nauseabundo, e julgaram ver no alto de uma alfarrobeira qualquer coisa extraordinária; uma cabeça de leão surgia por cima das folhas.

Correram para lá. Era um leão, com os quatro membros pregados a uma cruz como um criminoso. A juba enorme caía-lhe sobre o peito, e as duas patas anteriores cobertas de pelos enormes, estavam estendidas como as duas asas de uma ave. As costelas sobressaíam uma a uma sob a pele estendida; os membros posteriores, pregados um ao outro, estavam um pouco subidos e sangue negro, correndo por entre os pelos, tinha formado estalactites na parte de baixo da cauda, que pendia direita ao longo da cruz. Os soldados divertiam-se; chamavam-lhe de cônsul e cidadão de Roma e deitavam-lhe pedras aos olhos para fazerem voar as moscas.”

E, após toda esta epopeia em que acompanhamos tanto mercenários quanto cartagineses, sentimos o ferro na palma e o peso dos membros deslocados pela crucificação. Flaubert, num ápice de lirismo ― verdadeiro lirismo ―, faz uma jogada perigosa: explicitar a relação entre os leões e as personagens ao final do romance. Mas o faz segundo a pulsação das personagens, num átimo de contemplação da própria tragédia diante da morte. Num momento breve e seco, sem derramamentos, os mercenários contemplam o próprio fim:

“Quanto a Spendius, demonstrava uma coragem estranha; agora desprezava a vida pela certeza que tinha de uma libertação quase imediata e eterna e esperava impassível a morte.

Apesar do seu desfalecimento, [os crucificados] estremeciam às vezes com um roçar de penas pela boca. Grandes asas faziam oscilar sombras em volta deles, grasnadas cruzavam o ar; e como a cruz de Spendius era a mais alta, foi sobre a dele que o primeiro abutre pousou. Voltou-se para Autharite e disse-lhe lentamente, com um sorriso indefinível:

― Lembras-te dos leões na estrada de Sicca?

― Eram nossos irmãos! ― respondeu o gaulês, expirando.”

Flaubert, ao representar esta contradição, que é o Humano, cria um mural que vai da beleza sublime ao grotesco; a marca mais evidente do artista maior é conseguir retratar o feio ― principalmente o agressivamente feio ou visceral ― de forma Bela. Bela e profunda.

IX – DIALÉTICA DO SOL E LUA

Dito isso, há um simbolismo elementar que permeia “Salammbô”, assim como a toda a humanidade, que são os opostos sol e lua, ou, para o taoísmo, o ying-yang. Se há uma base de comparação universal, para todos os homens de todos os povos e de todas as eras, são aquelas duas esferas celestes diametralmente opostas: uma é dourada, a outra prateada, uma é quente e seca, a outra é fria e úmida, uma representa ― para inúmeras religiões ― o masculino e a outra o feminino. Este é um dos simbolismos da religião cananéia que Flaubert mais explorou ao longo do romance.

Já vimos que Salammbô é o avatar de Tânita na terra; em Mâtho vemos a personificação de Moloch, o sol devorador. Mâtho é quem lidera a guerra na esperança de um dia consumar seu amor por Salammbô. Diz ele: “ la malédiction de Moloch pèse sur moi” [a maldição de Moloch pesa sobre mim], ao final do primeiro capítulo, evidenciando tanto sua disposição belicosa quanto a impossibilidade do amor que sente por Salammbô; sol e lua, por mais que se encontrem num eclipse, nunca podem estar juntos. O laço entre religião e erotismo é fundamental para o aspecto simbólico do romance: o sol sendo estável, fonte de luz e calor, a lua, fria e sem luz própria, mutável e fecundada pelo sol. Salmmbô tem o conflito entre sacralidade e sacrilégio em si mesma, como exposto no diálogo entre ela e o sumo sacerdote da sexualidade, Schahabarim, ao final do capítulo III, quando ela lhe pede que mostrem-na o ídolo sagrado de Tânita, a manifestação visual da baalet na terra:

“― Oh, sacerdote ― exclamou Salammbô ― vou vê-la, não vou? Vais levar-me lá! Há tanto tempo que hesitava; a curiosidade acerca da sua forma devora-me. Piedade! Ajuda-me! Partamos!

Empurrou-a com um gesto veemente e cheio de orgulho.

― Nunca! Não sabes que se morre assim? Os Baals hermafroditas só tiram seu véu para nós, homens pelo espírito e mulheres pela fraqueza. O teu desejo é um sacrilégio; contenta-te com a ciência que tens!”

Salammbô, pelo excesso de virtudes que lhe são atribuídas, se crê digna de entrar no misterioso território reservado apenas aos eunucos. Schahabarim, aliás, é a face sombria de Tânita, enquanto as virtudes da baalet se manifestam através de Salammbô. Os defeitos associados à noite parecem se manifestar mais fortemente no sacerdote: é ele quem maquina ardilosamente a infiltração de Salammbô no acampamento de Mâtho, para recuperar o manto sagrado de Tânita, evento que culminará em fatalidade para ambas as personagens. O excesso é um dos temas flaubertianos por natureza; ou melhor, a noção de que privação, ou inibição, cria excessos. Vemos este questionamento de “Madame Bovary” a “A Lenda de São Julião Hospitaleiro”, escrito cerca de quinze anos depois de “Salammbô”. Salammbô é acometida por uma melancolia muito similar à de São Julião, um desejo sacrílego que é o seu próprio destino, e que lhe será fatal, como pudemos ver no diálogo com o sumo sacerdote.

Esse aspecto simbólico da lua seria, para Paul Diel em “O Simbolismo na Mitologia Grega”, a imaginação exaltada e repressora, noturna e malsã. “A angústia é o desejo sob forma negativa”, diz Diel, “é um estado convulsivo que se compõe de duas atitudes diametralmente opostas: a exaltação desejante e a inibição temerosa”. Temos, igualmente ao simbolismo solar-lunar, as atitudes diametralmente opostas de Mâtho e Salammbô, ambos com suas exaltações e inibições. Mâtho, principalmente, como figura exaltada pela paixão, Salammbô, inibida pelos deveres morais que pesam sobre si.

Ela, personagem esférica e mutável feito a lua, Mâtho, constante e imutável feito o sol, personagem plana. Vemos a transformação de Salammbô, principalmente, após a cena na cabana do líbio, onde ela perde ― um tanto coagida, um tanto langorosa ― a virgindade. Como descrito por Flaubert, as correntes de ouro que levava nos tornozelos, símbolo de sua castidade, arrebentam-se; a personagem está livre para um novo ciclo. Sente-se liberta dos deveres, assume novas posturas após ter-se feito mulher por completo. Porém, tão logo partidas as correntes, Salammbô é humilhada e amaldiçoada pela figura fantasmagórica de Gíscon ― sufete centenário de Cartago, sequestrado pelos mercenários ― que presenciara a cena. Uma tripla humilhação: por ter se prostituído para resgatar o manto sagrado, por ter cedido ao inimigo de Cartago e pela reprimenda do ancião. O ódio de Salammbô por Mâtho aumenta, porém, qual sol e lua, um não pode viver sem o outro.

É com efeito que, na última cena do romance ― a apoteose de Salammbô, e quando ela reconhece o amor que sente por Mâtho ―, Schahabarim, com uma faca cerimonial, remove o coração do líbio ainda pulsando; que, aos últimos raios de sol, para de bater. Após isso, Salammbô “caiu com a cabeça para trás, por cima do espaldar do trono, pálida, rígida, de lábios entreabertos e cabelos soltos que tocavam no chão”. O sol morre, a lua morre também. E, na última linha, qual em São Julião, Flaubert nos dá uma nova perspectiva sobre o romance, como se tivéssemos acabado de ouvir uma antiga lenda ― num tom similar ao da tale inglesa ― cuja unidade está na personagem-título: “assim morreu a filha de Amílcar por ter tocado no manto de Tânita”.

X – O FASCINANTE MISTÉRIO DOS ERUDITOS BURROS

Já ao final deste ensaio ― que está mais para uma apologia, aos moldes socráticos ―, lembrei-me de consultar a enciclopédica “História da Literatura Ocidental”, de Otto Maria Carpeaux. Encontrei algumas observações que merecem ser discutidas, antes de dar fim a esta investigação; além do mais, já adentramos profundamente no reino da forma, de modo que podemos discutir o conteúdo material.

Uma observação perspicaz de Carpeaux sobre Flaubert é a seguinte:

“Flaubert tem a cabeça épica, sabe dar aos assuntos certa permanência supra-histórica e supra-atual que Balzac, historiador de sua sociedade, não possui. ‘Madame Bovary’ e ‘Un coeur simple’, mesmo localizados exatamente em casas parisienses ou lugares da Normandia, passam-se em todos os tempos e países da história e do mundo. A distância entre as pessoas e fatos reais que forneceram o assunto ao romancista, e os personagens e acontecimentos do plano novelístico é incomensurável. Essa ‘distância épica’ é resultado do estilo de Flaubert.”

― História da Literatura Ocidental, Volume III, página 1780.

Em outras palavras, o estilo de Flaubert, que, reitero, abarcava tanto a beleza da frase quanto a maneira que o escritor percebia o mundo, é a chave para atingir o universal que Aristóteles falava. Abordaremos a “Poética”, de Aristóteles, em sua nona parte, para ver o que isso significa:

“O universal é o que cabe a um certo tipo de pessoas dizer ou fazer em detrimento das circunstâncias segundo o provável ou o necessário; esse é o objetivo da poesia, ainda que atribuindo nomes aos indivíduos. O particular, o que fez Alcibíades ou o que experimentou.”

O procedimento de Flaubert, desenvolvido em “Madame Bovary”, será utilizado em todos os outros seis livros, isto é: a observação do humano através da imaginação, do tipos ― aquelas formas ideais, arquetípicas, concebidas por Platão. Toda boa Literatura não deixa de ser um estudo de personagem: o autor sai da observação do mundo, por vezes se inspirando em casos particulares, para atingir o universal; recria o que aquele tipo de personagem faria, portanto, expandindo o horizonte das possibilidades humanas. O que Alcibíades fez não precisa ser verossímil nem universal, pois está contido no mundo concreto dos fatos históricos e das ações reais. A realidade não precisa ser verossímil; basta olharmos para o século XX e constatarmos que mais da metade de seus acontecimentos não seria verossímil para um homem de outras épocas, principalmente o genocídio de milhões às escondidas, algo mórbido e monstruoso demais para ser concebido pela maior parte dos espíritos humanos.

Mas Literatura não pertence ao mundo dos fatos ou pessoas reais; saímos do mundo histórico e vamos ao mundo imaginado: enquanto a vida não possui explicação, ou por vezes careça de sentido, o que Bovary ou Homais fazem é resultado de regras ficcionais manifestadas sutilmente através das causalidades da trama, do arranjo de detalhes salientes e prováveis. Daí vem o “realismo” ― termo execrado por ele ― de Flaubert. Caso tivesse partido estritamente de um caso particular ou buscado um registro, a exemplo de Balzac, terminaria, talvez, com um retrato histórico mais datado; e, por consequência, as personagens não passariam de caricaturas. É o que ele escreve em resposta ao Monsieur Cailleteaux, em junho de 1857:

“Não, senhor, nenhum modelo posou para mim. ‘Madame Bovary’ é pura invenção. Todos os personagens são completamente imaginados, e Yonvill-l’Abayye é uma região que não existe, tal como Rieulle, etc. O que não impede que aqui, na Normandia, queiram descobrir em meu romance uma multidão de alusões. Se eu tivesse procedido assim, meus retratos seriam menos parecidos, porque eu teria em vista as personalidades, e eu quis, ao contrário, reproduzir tipos.”

Este é um ponto ao qual é preciso retornar para que se possa esclarecer os mesmos erros em que tanto o crítico francês, Sainte-Beuve, quanto Carpeaux, quase um século depois, caíram. Diz o austríaco:

“O elemento romântico no parnasianismo é justamente o “l’art pour l’art”, que era o instrumento de trabalho de Flaubert. Mas como seria possível esse romantismo estilístico sem cair de novo no romantismo sentimental? Flaubert estava protegido contra esse perigo pela sua qualidade de burguês. […] Esta situação, de rentiers ou então de funcionários públicos com vencimentos e futuro garantidos, é a condição econômica da arte parnasiana e também da arte de Flaubert, modelando e remodelando os seus romances durante cinco, sete e dez anos, sem necessidade urgente de publicá-los. Daí o parnasianismo de Flaubert […].

Por ser deselegante xingar os mortos, e até por certo bom senso, é preciso ignorar o crítico e explicar por que estas afirmações são falsas ― para não dizer estúpidas. Em primeiro lugar, é estúpida a ideia “de arte pela arte”, e mais estúpido ainda atribuir essas ideias a Flaubert; primeiro porque ele nunca utilizou o termo “l’art pour l’art”, segundo porque o suposto “ideal científico” flaubertiano, e isso se nota nas cartas, é um símile, uma mera comparação, uma figura de linguagem, como, por exemplo, ele diz a Louise Colet, em 12 de outubro de 1853:

“É preciso fazer crítica como se faz história natural, com ausência de ideia moral. Não se trata de declamar sobre esta ou aquela forma, mas sim de expor em que ela consiste, como ela se liga a uma outra e por que ela vive. […] Quando se tratar, durante algum tempo, a alma humana com a imparcialidade que se põe nas ciências físicas para estudar a matéria, será dado um passo imenso. É o único meio para a humanidade se colocar um pouco acima de si própria. Ela se verá então francamente, puramente, no espelho de suas obras.”

Portanto: tratar de arte como se faz ciência, de modo similar, com procedimentos claros e objetivos, mas não literalmente científicos. Ao se falar em arte, falamos primeiramente em criação. Flaubert encontrou o problema da pessoalidade do artista, da falta de parâmetros, de regras, de método para se fazer arte em prosa de ficção; esta ainda não havia encontrado seu Homero. Para ser um verdadeiro artista, portanto, é preciso medida e rigor no método, sem ignorar nem o gênio individual, nem a impessoalidade da obra ― isto é, saber que a obra não é um reflexo direto do autor, como querem os metidos a psicólogos, ou não deveria ser. O artista tem direito à liberdade obscura e criativa, de um lado, mas o dever do domínio de regras profundas e complexas, de outro. Ora, ninguém em sã consciência ― antes da duchampização da arte no século XX ― pensaria que Bach, Mozart ou Beethoven tiveram a liberdade criativa tolhida pelas regras de composição musical. A Teoria da Música é a mesma no ocidente desde, mais ou menos, 1453: não surgiu nada novo desde a queda de Constantinopla. O que surgiu foram novos usos das técnicas e recursos já conhecidos. Uma semínima, um semitom, uma oitava, serão os sempre mesmos, seja no barroco ou no jazz. A teoria da criação não muda. E por que a mania de atribuir cientificismo apenas à Literatura? Fazem os músicos “música pela música”, ignorando sentimentos, motivos, temas e inquietações humanas? Não é a apreciação estética o suficiente? Atribuir a Flaubert o ideal positivista dos parnasianos chega a ser injusto. L’art pour l’art… O homem mesmo disse que não adota “todas estas distinções entre coração, espírito, forma, conteúdo, alma ou corpo; tudo está ligado ao homem”. O problema da Literatura é que, ao contrário de sua irmã, a Música, ela é muda. Muda aos que não sabem interpretá-la: não se é possível notar uma frase mal escrita, um erro de ponto de vista, um cacófato, com a mesma facilidade que notamos um erro no dedilhado ao piano, numa corda desafinada do violino, na falta de fôlego do flautista. Aliás, comumente esses erros na técnica do romance são diminuídos a mero detalhe, ao passo que, na música, rapidamente descartaríamos um instrumentista incompetente, que não sabe as técnicas do ofício.

Em segundo lugar, é uma injustiça falar de Faubert como se ele esbanjasse dinheiro por aí, com a tal “condição de burguês”. Além de não ser da conta de ninguém, parece que não houve bons escritores que trabalhavam para se manter, como no caso de Tchekhov, que era médico, ou de Faulkner, que até vigia noturno foi. Exemplos não faltam, agora, que culpa têm os bons artistas se os maus artistas, pobrezinhos, não podem fazer o sacrifício de parar de torrar o ordenado inteiro na roleta e na garrafa de vodca? A vida de Flaubert era regrada, sem muitos luxos ou vícios, como ele mesmo disse ao escritor Ernest Feydeau, em maio de 1859:

“ ‘Você é feliz por poder trabalhar sem pressa, graças a suas rendas’. Os confrades me jogam na cara, continuamente, os três vinténs de renda que me impedem precisamente de morrer de fome. Isto é mais fácil do que me imitar. Entendo por viver como eu o seguinte: 1º) morar no campo durante três quartos do ano; 2º) sem mulher (ponto bastante delicado, mas considerável), sem amigo, sem cavalo, sem cachorro, em suma, sem nenhum dos atributos da vida humana; 3º) e olhar como nada tudo o que está fora da obra por si mesma. O sucesso, o tempo, o dinheiro, e a publicação estão relegados no fundo de meu pensamento a horizontes muito vagos e perfeitamente indiferentes. Tudo isso me parece estúpido e indigno (repito a palavra indigno) de emocionar o cérebro.”

Este é um ponto que precisava ser defendido, pois já ouvi, em pleno século XXI, as mesmas reclamações ordinárias de outros colegas escritores. Que morras na miséria, alma mesquinha, que tua tinta se apague e tua obra seja consumida pelas traças! Esta deveria ser a praga rogada contra aqueles que querem viver de arte, mas não para a arte. Continuando o que dizia Carpeaux:

“Daí o parnasianismo de Flaubert […]; na poesia arqueológica de Salammbô, Flaubert realizou o seu ideal de romance cientificamente documentado, realizando o ideal de ‘poesia científica’ do parnasianismo, mas experimentando também a desgraça da doutrina: Salammbô é um romance arqueológico sem sentido histórico, um romance sem sentido humano. ‘C’etait à Megara…’, eis a frase magnificamente musical com que a obra começa; mas que nos importa o que aconteceu em Megara? E quem sabe se aconteceu realmente assim em Megara? O problema do romance histórico, colocado nos devidos termos, pela primeira vez, por Manzoni, foi resolvido por Flaubert, e em sentido negativo. A tentativa da reconstituição do passado, em Salammbô, foi desmentida pela impossibilidade de verificar exatamente o que ‘aconteceu em Megara’.”

O leitor que teve a disposição de ler este ensaio em sua totalidade, desde o início, já deve ter notado que Carpeaux não leu “Salammbô” para além da frase inicial, “C’etait à Megara”, pois, se o tivesse, saberia exatamente que “o que aconteceu em Megara” ― não na Megara real, histórica, mas na Megara imaginada ― é o que nos importa. Como assim, não há nada de humano em “Salammbô”? Após todo o mural construído pelo artista, ainda precisamos ouvir asneiras da crítica, desde 1863, diga-se de passagem. Quem disse que a intenção de Flaubert era escrever um “romance arqueológico”?

É preciso ser dito que “História da Literatura Ocidental” é, no mais das vezes, uma história dos lugares-comuns da crítica literária, que sempre paira pela superfície, sem nunca mergulhar nas profundezas das obras. Como diria Nabokov, Salammbô é o tipo de livro que não foi escrito “para quem lê mexendo os lábios”. Carpeaux tinha conhecimento enciclopédico, e, por isso, a profundidade das enciclopédias. Tanto “História da Literatura Ocidental”, quanto “Uma Nova História da Música”, nos impressionam pela erudição, mas pecam no que realmente importa: a análise mais profunda, a história da verdadeira arte, da técnica. História na qual mergulhamos neste ensaio.

Aliás, devo dizer, antes que acusem-me de ódio a Carpeaux: ele era ótimo ensaísta ― e, nisto, muito melhor do que como apenas crítico ― divagando com profundidade nos temas levantados pela ficção; e o faz bela e maravilhosamente nos “Ensaios Reunidos”, numa abordagem distante feito um cometa. Esta, sim, uma leitura proveitosa para o artista em formação, porém com mais experiência. O que proponho aqui é que esqueçamos um pouco os astros e pisemos os pés na lama, na argila com a qual a arte é feita. Em suma, “História da Literatura Universal” é uma obra ― quando não meramente informativa, de consulta ― para curiosos.

Agora, resta-nos filosofar sobre a existência das águias.

XI – ÁGUIAS EXISTEM

Quando falamos do subgênero Romance Histórico, a acuidade é um ponto sempre levado em conta. Escrever “Salammbô” foi uma tarefa colossal, um exercício imaginativo que se apoiou em longas pesquisas, como Flaubert relata, em julho de 1857, ao amigo Jules Duplan:

“Você sabe quantos, até agora, com quantos volumes sobre Cartago eu me entupi? Cerca de 100! E acabo, em quinze dias, de engolir os 18 tomos da Bíblia de Cahen*! Com notas e tomando notas!”

* Bíblia traduzida pelo hebraísta Samuel Cahen no século XIX.

Tanta pesquisa material, nas mãos dum artista, só poderia resultar numa riqueza tremenda de detalhes. Não se engane, não há exposição neles. O verdadeiro escritor precisa estar imerso em temas, precisa de conteúdo material para dar forma, do mesmo modo que o escultor precisa do mármore para esculpir suas obras. Na carta de agosto de 1857 a Ernest Feydeau, diz Flaubert:

“Há seis semanas, recuo como um covarde diante de Cartago*. Acumulo notas em cima de notas, livros atrás de livros, pois não me sinto à vontade. Não vejo com nitidez meu objetivo. Para que meu livro tenha suor de verdade, é preciso que esteja impregnado com seu tema até o pescoço. Só assim a cor vem naturalmente, como um resultado fatal e com uma floração da ideia.”

*Título provisório de “Salammbô”

Mais uma vez as fronteiras entre forma e conteúdo mostram-se inexistentes para a Arte. Flaubert consegue, em seu romance, criar uma cosmovisão única que poderia ter sido a de todos os povos pagãos de antes da Era Cristã, como já foi mostrado. Se não foi capaz de pintar um retrato historicamente preciso, deu-nos um painel verossímil. Aliás, como ele bem disse, “Salammbô” irritará os arqueólogos. A esse respeito, o romance foi amplamente criticado, desde a estréia, por supostamente não ser “preciso arqueologicamente” ― Carpeaux estava apenas repetindo chavão. Mas ora, o autor se aproveitou da falta de informações históricas para recriar uma Cartago inteiramente nova a partir do sal e das cinzas. Creio que todas as personagens principais ― à exceção de Salammbô, puramente imaginada ― são baseadas em figuras históricas. A mesquinhez crítica acusa de futilidade romances “factualmente impossíveis” para a realidade histórica. Pois bem, esqueçamos o adjetivo histórico, adotemos o epíteto: inspirado em história, e nos livremos das confusões causadas pelo gênero da burrice humana. Esses críticos parecem não ter lido Aristóteles, então retornaremos a Poética, no trecho que antecede o que analisamos anteriormente, onde é dito claramente que ao artista (poeta) não cabe compromisso à realidade histórica, mas ao universo ficcional:

“Não é função do poeta realizar um relato exato dos eventos, mas sim daquilo que poderia acontecer e que é possível dentro da probabilidade ou necessidade. O historiador e o poeta não se diferenciam pelo fato de um usar prosa e o outro, versos. […] A diferença está no fato de o primeiro relatar o que aconteceu realmente, enquanto o segundo, o que poderia ter acontecido. Consequentemente, a poesia é mais filosófica e mais séria do que a história, pois a poesia se ocupa mais do universal, ao passo que a história se restringe ao particular.”

Mais de doi mil anos depois, ainda tentam atribuir funções de historiador ao artista. Mesmo sem compromisso histórico, Flaubert se comprometeu em dar detalhes precisos o suficiente para serem verossímeis ― a ponto de fazer uma viagem de três meses ao norte da África, em 1858, para ver as ruínas de Cartago. Em dezembro de 1862 responde uma longa carta ao crítico Sainte-Beuve, que, tão descontente que estava, escreveu três artigos seguintes condenando “Salammbô”, principalmente pela questão arqueológica. Flaubertus dixit:

“O senhor talvez tenha razão em suas considerações sobre o romance histórico aplicado à antiguidade, e pode ser muito bem que eu tenha fracassado. No entanto, segundo o que é verossímil e segundo minhas impressões, creio ter feito algo que se parece a Cartago. Mas a questão não é essa. Eu zombo da arqueologia! Se a cor não existe, se os detalhes destoam, se os costumes não derivam da religião e os fatos das paixões, se os caracteres não são seguidos, se os costumes não são apropriados aos usos e a arquitetura ao clima, se não há, numa palavra, harmonia, eu estou em erro. Senão, não. Tudo se mantém.”

O crítico reclamou que Flaubert supostamente dera uma infância fabulosa demais a Aníbal Barca, inverossímil, ao mostrá-lo matando uma águia. A resposta de Flaubert foi simples: “Se a cena se passasse na Gália, teria colocado uma coruja, um lobo ou uma raposa […] No entanto, as águias existem ”.

Mais uma vez, cabe a nós apreciar e avaliar a pintura ― sendo ela verossímil ―, não o objeto retratado. E tudo, absolutamente tudo, em “Salammbô”, como espero ter provado, tem uma razão de ser.

XII – ARTE E IMAGINAÇÃO: O ELEFANTE EM CHAMAS

A questão histórica da ficção histórica nos levanta outra, a qual já tocamos na superfície: o quão real é a Literatura? Com frequência, sendo escritor, também recebo a pergunta: esta história é verdadeira? Naturalmente, não fui o primeiro a recebê-la ― nem serei o último ―, mas estes dois pontos devem ser analisados com cuidado.

Para ser simplista: é tudo mentira, porém, ao mesmo tempo, tudo é verdadeiro.

Alguns tentam diferenciar a vivência pessoal do escritor e sua arte. E por acaso há diferença? O que nós, artistas, imaginamos, também vivenciamos segundo o provável. Não é à toa que muitos duvidem da existência de Shakespeare e Homero, pois simplesmente não concebem o gênio humano por trás de obras tão vastas. Não, Shakespeare não conheceu tantos déspotas quanto os imaginou ― se os tivesse conhecido, coitado… ― nem Homero deve ter visto tantas batalhas quanto as descreveu, até porque era cego. A imaginação, como lembra Northrop Frye, em “A Imaginação Educada”, é o nosso “poder de construir modelos possíveis da experiência humana”, mesmo que as experiências não tenham ocorrido no mundo dos fatos e ações. Ainda bem, pois, sem a imaginação, Flaubert jamais teria escrito uma das cenas mais belas já escritas:

“A noite caiu. Os cartagineses, os bárbaros tinham desaparecido. Os elefantes, que tinham fugido, erravam na linha do horizonte com as torres incendiadas. Ardiam nas trevas, aqui e ali, como faróis meio perdidos na bruma; e não se via outro movimento na planície além da ondulação do rio, cujas águas tinham subido com os cadáveres que arrastava para o mar.”

Deixemos a verdade das mentiras de lado: por enquanto, quero falar sobre elefantes. Desde o início de “Salammbô”, fiquei fascinado com os cenários, os baals de trinta metros, os templos com telhado de ouro, os diamantes do tamanho de laranjas. Belíssimo. Mas cadê os elefantes? Aníbal Barca foi conhecido por marchar sobre Roma com 50 deles, imagine uma guerra em Cartago. A primeira aparição dos paquidermes de guerra é absolutamente fantástica:

“De repente, a terra estremeceu, e os bárbaros viram correr, numa única linha, todos os elefantes de Cartago com as defesas douradas, as orelhas pendentes azuis, revestidos de bronze, e sacudindo por baixo dos caparazões de escarlate torres de couro, onde os arqueiros, três em cada uma, mantinham um grande arco aberto. Os soldados quase não tinham armas; tinham-se colocado ao acaso. Um terror gelou-os; ficaram indecisos.”

Este momento acontece após umas boas cem páginas de leitura, sempre num crescendo: Flaubert mostra o fosso dos elefantes, menciona que os sufetes de Cartago os armam, mostra um ou outro animal isoladamente. Até a primeira batalha campal. E, se a maioria dos escritores corre ante o trabalho de simplesmente imaginar cenas de guerra, Flaubert as encara de pena em punho, com vontade de ferro, e escreve-as magistralmente. Perdoe, leitor, se soo demasiadamente empolgado: é porque este romance me empolga, e espero que também empolgue aqueles que o lerem depois deste ensaio. Talvez o fim da Literatura seja algo ligeiramente menos nobre do que os filósofos pensam: não para educar, não para registrar as experiências humanas possíveis, muito menos para servir de propaganda ideológica; serve tão somente para o prazer. Prazer estético, uma satisfação emocional e intelectual. Se outras coisas acontecem ao lermos boa ficção, são secundárias.

Repito: prazer estético, emoção na alma, não mero entretenimento. A Literatura deve ser uma satisfação tanto para o leitor quanto para o escritor, mas não se engane: nosso trabalho não é diversão; o que temos, ao final de um conto ou romance, em caso de êxito, é um sentimento trabalho bem-feito, quase um alívio. A Arte é o derradeiro deleite do espírito, um regozijo da alma; um êxtase religioso.

Demorei quase três meses para terminar a leitura de “Salammbô”, que me atingiu feito um trébuchet. Não se engane, esta comparação não foi aleatória, é que me lembrei de outra cena, durante o cerco a Cartago:

“As três catapultas grandes não paravam. Os seus estragos eram extraordinários; a cabeça de um homem foi cair no frontão dos sissitas; na Rua de Kinisdo uma mulher que acabava de dar a luz a uma criança foi esmagada por um bloco de mármore e o filho com a cama foram cair no cruzamento de Cinasyn, onde foi encontrada a coberta.”

Este é o horror da guerra. Em “Salammbô”, tudo é muito difícil, muito grandioso e terrível, cada página vale por dez, de modo que eu precisava tomar fôlego para começar outro capítulo após o término do anterior. Sou péssimo na leitura de poesia, demoro muito para terminar um livro de poemas: se leio um bom Drummond, João Cabral, Bandeira, Eliot, Baudelaire, fico num estado de suspensão estética, não faço mais nada pelo resto do dia, abalado pela Beleza. Recito-o, lendo e relendo, gravando-o em meu sangue, como se fosse ― e, após a leitura, finalmente é ― parte de mim. As descrições de Flaubert são poesia: vê-se o tempo escorrer por entre os parágrafos, os meses de cerco, os três anos de guerra, tudo é sentido pelo leitor de tal forma que, ao final da experiência, ele estará esgotado. É preciso ler os cenários, as cenas, relê-los, sem pressa, deleitando-se na Beleza. Este livro me fez pensar seriamente na necessidade de épicos do tamanho de “Guerra e Paz”, com todo respeito aos méritos de Tolstói. Em cinco anos, Flaubert compôs mais uma obra prima tão bela que dói na alma; dói profunda e lentamente, sem uma quantidade absurda de páginas.

Com isso, voltamos ao ponto da verdade das mentiras. Toda Arte é verdadeira na medida em que é bela. Bela, mas de um Belo que é resultante de sua própria concepção, uma Beleza que se sustenta por si e ofusca todo o resto; o que termina sendo, usando as palavras de Platão, um esplendor do Verdadeiro. Ao contemplarmos Aquiles, não pensamos: é impossível um homem fazer estes feitos; mas sim: como é triste o crepúsculo deste grande homem, e imaginamos que poderia ter sido conosco, ou com um irmão. Ao contrário da vida, a Arte possui sentido lógico; todas as ações convergem para um fim. A tragédia de Aquiles ou de Mâtho, Helena ou Salammbô, são todas nossa própria tragédia. Porém, o sofrimento não é vazio, como pode, por vezes, parecer na vida: a forma transcende-o no Belo; e é no Belo, no verdadeiramente Belo, que a alma humana acha consolação. Consolação diante daqueles dois antigos sentimentos: terror e compaixão.

Isso me lembra que, certa vez, um escritor medíocre, cujo nome não quero lembrar-me, disse que Flaubert era um ótimo estilista, porém não compreendia o humano. Nos resta a lição: o homem moderno nada entende de estilo, e menos ainda sobre o próprio homem.

Deixe um comentário