“Flaubert considerava que a obra de arte só existia por meio de sua expressão, e nos desafiava a nomear qualquer outra forma de medir esta existência que não fosse uma estupidez. Afirmava que o estilo era, portanto, uma parte inalienável dela, e considerava que a beleza, o interesse e a distinção dependiam tanto dele para emergir quanto uma carta no correio depende do envelope endereçado. ”

― Henry James no prefácio à edição inglesa de Madame Bovary.

Estava no sofá, relendo algumas páginas de um ensaio de Cortázar ― em específico “Alguns aspectos do conto” ― e possivelmente ouvindo algum quarteto inusitado de Borodin quando recebi um texto crítico sobre Joyce e Hemingway. O autor, cuja identidade desconheço até agora, já que o texto me foi repassado, começa até com uma boa análise de dois conceitos importante na obra dos dois autores, respectivamente, o gnômon e o iceberg. Essas teorias dizem respeito ao que o escritor deixa de fora do texto ficcional, contribuindo para aumentar o espectro de interpretação do leitor.

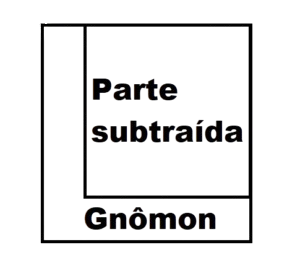

Joyce opta pelo gnômon, que é uma estrutura euclidiana de uma forma geométrica gerada após a subtração dum paralelogramo menor da área de outro paralelogramo maior. Agora imagine que temos dois quadrados e que a subtração do quadrado menor deixa a área remanescente de um L, temos um gnômon. Joyce utiliza essa proporção ― a da incompletude ― como tema em “Dublinenses”. O tema da incompletude é refletido nos cenários, imagens, situações e falas; é como se ele mostrasse apenas o L remanescente de um todo. As personagens são, de certo modo, completas nessa incompletude: o drama vem da falta.

Já Hemingway opta pela teoria do iceberg (ou da omissão), que consistia em mostrar a subjetividade das personagens através de aspectos superficiais e objetivos, numa narrativa condensada e enxuta, cujo sentido seria implícito e sugerido, surgindo apenas após a reflexão do leitor ― que nunca deixa de ser um coautor da obra. É bem como o nome sugere: 90% do conteúdo está numa camada mais profunda. Basta ler “Um Lugar Limpo e Bem Iluminado” para entender essa dimensão nos contos de Hemingway.

Ambas teorias têm propósitos e funções muito parecidas, tanto que poderíamos dizer que são nomenclaturas diferentes para quase a mesma coisa. Mas voltando ao texto crítico que recebi, o autor incógnito reclamava justamente da sutileza dos dois escritores, dizendo que sempre achou esse estilo “meio charlatão, protegido pelo monopólio que a sutileza criou sobre as apreciações literárias”. E ainda que “ambos os autores têm certa paixão pela banalidade”, fazendo depois colocações um tanto negativas do suposto “banal” ― que é apenas um tema, como tantos outros. Mas ora, o grande artista surge da observação do que há de surpreendente no comum e não é necessário que as personagens sejam sempre nobres heróis em situações extraordinárias, que comem ambrosia e cagam bolas de mármore ― se forem, ótimo, mas não julgo autores pelo tema, pois, como a Flaubert, isso me parece estupidez. O tema não importa, ele faz parte de nossas inclinações subjetivas e vivências: cada um tem as suas. Suponha que, sendo ateu, um crítico valorizasse mais Camus pela obra existencialista ateísta e desprezasse Tolstói pelo caráter fortemente cristão. O mesmo valeria para a situação inversa: é uma idiotice sem limites. O tema, no final das contas, não importa para o julgamento artístico: não há temas vis nem nobres; há no máximo temas mais difíceis de serem trabalhados que outros. Tanto o banal quanto o extraordinário são temáticas, assim como quaisquer outras, cuja qualidade virá sempre do tratamento estético.

Pouco depois um dos nossos leitores me mandou outro texto, desta vez um prefácio dum livro de Lovecraft, enaltecendo justamente alguns dos pontos que fazem deste autor, mestre apenas da fantasia tresloucada, um péssimo escritor. Este texto posso citar diretamente, pois sei a identidade de quem o escreveu:

“Outra má compreensão que assombra a obra do autor é a ideia de que ele seria um escritor muito criativo, porém tecnicamente limitado, que apelava para adjetivações e arcaísmos a fim de disfarçar tais limitações. É inegável que Lovecraft tem muitos vícios como escritor, mas ele os explora conscientemente para gerar o desconforto e a angústia que seus contos carregam. Os adjetivos, que em muitas passagens parecem se empilhar até o infinito, cumprem o papel de minar internamente as extensas descrições de Lovecraft. O monstro é descrito como inominável, blasfemo, ciclópico e hediondo, uma descrição que nada descreve. E isso é maravilhoso.”

― Prefácio de Ramon Mapa a “H.P. Lovecraft, Medo Clássico Volume I”, da Darkside Books.

Eis uma coisa engraçada: tenho notado que, no cenário da literatura mundial ― não só a nacional ―, as pessoas estão cada vez mais cegas aos detalhes sutis do texto e ao cuidado artístico. Aparentemente é uma cegueira parcial e noturna. Parcial porque elas parecem perceber apenas vultos e contornos, noturna pois talvez ninguém tenha lhes dado luz o suficiente para ver essas qualidades com mais nitidez. Há vários que percebem essas sutilezas sem enxergar de fato, como os exemplos acima nos mostram, vendo as coisas de modo distorcido.

Sob esses tortos olhares, a qualidade artística passou a ser opressão e a sutileza uma maneira do escritor lançar obras incompletas ― o que pode ocorrer em artistas ruins que tentam se passar por sutis sem sê-lo ― porque ele não explicou as coisas como o leitor preguiçoso gostaria. Ele, o escritor, cometeu o pior dos pecados: nos obrigou a pensar. É por essas e outras que é mais fácil interpretar uma obra de Dostoiévski do que de Joyce: o primeiro tem a mão de ferro do narrador onisciente sobre o texto, nos concede explicações ― hoje um tanto antiquadas ― sobre a interpretação e filosofia por trás do enredo; o segundo nos deixa à nossa própria mercê num mar de palavras, metáforas e signos desconhecidos, prontos para serem descobertos através do olhar das personagens.

Para os oprimidos pela sutileza, a falta de habilidade, se for “consciente”, parece anular a realidade. Na prática, não há diferença entre o “não saber” e o “saber, mas não conseguir aplicar”. Se o autor sabe que o uso de adjetivos tão abstratos e subjetivos prejudica o texto e, ainda assim, os usa despudoradamente seguindo sequências e sequências de “indescritíveis, inomináveis, hediondos, horríveis e indecifráveis”, isso só quer dizer que na prática ele escreve mal ― utilizar um desses adjetivos, apenas, já seria um movimento arriscado, mas que poderia funcionar a depender da situação, pois na arte tudo pode e nada pode: dependerá exclusivamente da habilidade do artista. Não ser preciso e não saber o que é precisão dá no mesmo. É a má escrita preventiva, para pegar o termo “kitsch preventivo” de Scruton: eu sei que é ruim, mas não consigo fazer de outra maneira, portanto estou absolvido de meus pecados pela minha incompetência consciente.

Tomo estas palavras de Flaubert para mim ― e para toda minha visão sobre a arte ― quase como axioma:

“O que me parece belo, o que eu gostaria de fazer, é um livro sobre nada, um livro sem amarra exterior, que se sustentaria pela força interna de seu estilo, como a terra, sem estar sustentada, se mantém no ar, um livro que não teria quase tema, ou pelo menos que o tema fosse quase invisível, se é que pode haver. As obras mais belas são as que têm menos matéria; mais a expressão se aproxima do pensamento, mais a palavra cola em cima e desaparece, maior é a beleza. Eu creio que o futuro da arte está nestes caminhos. ”

― Carta de Flaubert a Louise Colet, Croisset, 16 de janeiro de 1852.

Entender a sutileza não é fácil, mas é extremamente compensador, causando um prazer sem igual, um pacto secreto de confiança entre autor e leitor. É quase como observar pela primeira vez o quadro de Velásquez “As Meninas” e, lentamente, notar que não se trata de uma espécie de autorretrato do próprio Velásquez pintando as princesas de Espanha, mas sim do ponto de vista do próprio rei posando para uma pintura do artista ― o que pode ser confirmado ao percebermos, ao fundo, um espelho refletindo as figuras do rei e da rainha.

Em vez do autor apontar para si dizendo “olhe, caro leitor, como sou inteligente!”, discretamente nos deixa pistas no texto, confiando que o leitor irá captar a mensagem, símbolos e metáforas, sem nunca o subestimar. De forma que narrativas assim seguem a linhagem de Flaubert, na qual o autor não se intromete no próprio texto. Eu ainda sou dos que concorda com Barthes ― não em tudo, só neste ponto ― ao dizer que o autor está morto no momento em que o leitor recebe o texto. Não dirá mais nada, o que há de ser dito está no papel e, depois de publicado, não deve ser mudado. Nada se explica, o texto tem que se sustentar por si.

É assim que os maus artistas são oprimidos pela sutileza.

Deixe um comentário