“Almost any story is almost certainly some kind of lie.” – Orson Welles, em “F for Fake”

Muitos acusam Machado de burguesismo, de ignorar a “denúncia social” (sacrilégio preferido dos engajados), ou de escrever sobre “personagens baixas”, com temáticas mesquinhas e provincianas (blasfêmia dos conservadores). Contudo, há coisas que transcendem o mero debate ideológico. É preciso lembrar que a realidade fictícia sempre será fruto da observação do autor sobre uma realidade factual; e acontece que a realidade brasileira é assim mesmo: baixa, mesquinha, provinciana. Acusá-lo de ter retratado apenas a camada burguesa da sociedade, supostamente ignorando os problemas sociais de seu tempo, ou dizer que ele escreveu “pequenas obras-primas” por não tratar de temas “elevados”, é no mínimo uma completa falta de sensibilidade estética, para não dizer pequenez de espírito.

Toda a grandeza de uma obra depende do trato artístico; do contrário qualquer idiota que pintasse “A Última Ceia”, cena muitíssimo elevada, seria um gênio incontestável. Se o artista não pôde escolher nascer no monte Parnasso, pelo menos que tenha retratado aquilo que conhece da melhor maneira possível. O retrato artístico não é registro: enquanto este é documental e histórico, aquele é uma recriação livre e sem compromisso factual com a História e seus meros tipos, portanto supra-histórico e arquetípico. Reduzir a arte a um mero registro utilitário é negar toda a grandeza e todo gênio, negar à arte o que é propriamente dela. A universalidade machadiana reside justamente no fato de que o artista ultrapassou a casca do tempo, da sociedade, e atingiu a essência do Humano. E uma dessas condições universais atingidas por Machado é justamente o engano.

Neste terceiro artigo sobre a trinca de ouro dos contos machadianos, “A Cartomante” chega para nos ajudar a compreender o melhor da técnica do autor. Talvez o maior elemento em comum entre os três contos – “A Missa do Galo”, “A Causa Secreta” e “A Cartomante” – seja a temática do engano; o engano como um todo, sina nacional, indo além do óbvio adultério, outro motivo [motif] que permeia as narrativas de Machado.

Em “A Cartomante”, nem tudo é o que aparenta ser, e Machado escolhe um momento aparentemente inocente para dar início à narrativa: o encontro de um casal.

“Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras.

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: ‘A senhora gosta de uma pessoa…’ Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade…”

Apesar de alguns deslizes no uso do narrador, que destoa do corpo da narrativa (Machado por vezes utiliza um tipo intrometido, que talvez pretendesse retratar o ponto de vista de Camilo), o momento de abertura aparenta ser apenas o encontro de um jovem casal, e a moça, Rita, temendo que o namorado a esquecesse, desata a falar de suas angústias. Machado flerta com o melodrama, com o lugar-comum, mas isso serve apenas para plantar sutilmente as primeiras pistas de que a situação não era tão simples assim:

“Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois…”

Após resumir todo o melodrama possível do encontro através de um discurso indireto (isto é, que poderia ocorrer nas mãos de um mau escritor), Machado cita, pela primeira vez, o nome do marido de Rita, Vilela, através de um discurso indireto livre. Detalhe que passa despercebido pelo leitor num primeiro contato com texto, mas que adiciona uma pitada de causalidade – palavra tão querida por Aristóteles –, que dá unidade e verossimilhança ao texto.

A seguir, mais um detalhe, uma sutileza de nosso mestre enganador: ele retorna para o diálogo direto após o discurso indireto livre, de modo que gradualmente retornamos ao calor da narrativa, evitando longos diálogos inverossímeis e líricos. Rita responde em discurso direto a frase de Camilo em indireto livre:

“Vilela podia sabê-lo, e depois…

— Qual saber! Tive muita cautela, ao entrar na casa.

— Onde é a casa?”

Desta forma, temos a seguinte montagem:

1. Diálogo direto [Ria, ria. Os homens, etc.]

2. Cena [Camilo pegou-lhe nas mãos, etc.]; 2.1 Discurso Indireto [Jurou que lhe queria muito, etc.], 2.2 Indireto livre [Vilela podia sabê-lo, etc.]

3. Diálogo direto [Qual saber!, etc.]

O jogo se repete nos parágrafos seguintes e também é utilizado pelo escritor em outras obras. Corro o risco de soar repetitivo, mas é preciso ser enfático: novamente, Machado afasta o melodrama típico do encontro entre amantes, que é ótimo para árias de óperas românticas de Verdi, lieder alemãs de Schubert, mesmo as sopranos esgoeladas de Wagner, mas que é sempre péssima literatura. O afastamento do que é narrado, através da mudança de discurso direto em primeira pessoa para o indireto em terceira pessoa, foi a forma perfeita para o conteúdo retratado no conto. Frieza propicia a estética; e isso tem de estar em mente quando se trata de Machado de Assis, pois é nisso que consiste sua força, nas melhores obras. Já suas piores obras pecam justamente quando falta essa sutileza, a exemplo do conto “O Machete”, que apesar de certa originalidade, cai na exaltação lírica.

Os únicos detalhes repreensíveis de “A Cartomante” são as pequenas intromissões do narrador que, se tivessem sido um pouco melhores elaboradas, poderiam estar perfeitamente alinhadas com o ponto de vista do protagonista, Camilo. São algumas dessas intromissões:

“Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia.[…]”

“Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita cousa misteriosa e verdadeira neste mundo. […]”

“Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se.”

“Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela.”

Tais passagens quebram o sonho ficcional: lembramo-nos que estamos lendo uma narrativa. Machado infelizmente chega ao ponto de fazer uma citação, em italiano, da clássica frase do Don Giovanni, na ópera de Mozart: “Odor di feminina” (recitativo da cena II do ato I, aos interessados, logo antes da ária “Ah, chi mi dice mai”, de Donna Elvira). Felizmente as citações se limitam ao Hamlet e ao libreto de Da Ponte…

Apesar disso, Machado, como mestre enganador, consegue suprir essas falhas, tornando o restante do conto praticamente irrepreensível. Não me repetirei aqui com relação ao que já escrevi anteriormente sobre narradores, mas, tecnicamente, basta saber que há uma discrepância muito abrupta entre o espaço narrado e o espaço de quem narra; esse é um dos motivos da necessidade de imparcialidade do narrador. “Cuido que ia falar, mas reprimiu-se”, quem cuida? Quem fala? Quem está pensando? Definitivamente não é uma das personagens. O uso do narrador onisciente relator, que não opina e ainda impede que as opiniões do autor se manifestem diretamente no texto, serve justamente para dar mais dramaticidade e verossimilhança às cenas, enfatizando a ação, o drama. Se o autor tem determinada visão de mundo que lhe é peculiar – como, de fato, creio que todos os escritores tenham –, ela se manifestará não pelo discurso direto do narrador (que agiria como uma espécie de alter ego do escritor), mas através do que ele mesmo, autor, escolheu mostrar; ele deve ser, como dizia Flaubert, feito Deus no Paraíso: após criar o mundo, se retira dele, no sétimo dia, e ainda assim está em toda parte sem ser visto em parte alguma. A marca autoral se manifestará pela boca das personagens, em diálogos ou monólogos, e ainda em níveis mais sutis da narrativa, na escolha dos temas, na montagem das cenas, mas nunca de maneira didática ou em sua própria voz. Nos diz Aristóteles que aquele que narra em sua própria voz não age como artista da imitação e, sendo o contista um artista da imitação, a regra permanece igualmente válida.

Após um pequeno lapso na primeira frase, Machado brilhantemente realiza um monólogo em falsa terceira pessoa, alinhando a voz do narrador com a perspectiva de Camilo:

“Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando.”

Basta uma pequena transposição para constatar a técnica: “eu não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento: limitava-me a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e eu não formulava a incredulidade; diante do mistério, contentei-me em levantar os ombros, e fui andando.”

Após isso, Camilo vai embora do encontro e passa na frente da casa da cartomante:

“Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante.

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo.”

Machado, outra vez parece não saber exatamente como prosseguir a narrativa e se utiliza do narrador intrometido para explicar a transição do caminho que seguirá, porém, uma mudança de tempo narrativo através do corte da cena (elipse) para o flashback (analepse) teria sido mais eficiente. Camilo olha a casa da cartomante enquanto vai embora e lembra de Vilela:

“Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante.

Camilo e Vilela eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, etc.”

Teria sido uma solução mais simples, sem recorrer ao narrador intrometido ou a explicações, pois a mente humana muitas vezes opera por associações sem lógica aparente, então, nada mais natural que a mente da personagem também seguir o mesmo padrão. O leitor entenderia. A despeito desse detalhe, somos presenteados com um brilhante jogo de tempos narrativos: Machado dá as cartas e dispõe os acontecimentos com sutileza, de modo que nós, leitores, mal podemos vislumbrar onde tudo vai dar. O autor, então, cria uma narrativa indireta, voltando no tempo e dando toda a cronologia necessária ao leitor para que se entenda a situação dramática: amigos de infância separados pelas circunstâncias, mas que tempos depois se reencontram e voltam a conviver. Somos poupados das partes chatas da vida e vemos apenas o que realmente interessa:

“Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo.

— É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor.

Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras.”

E que ternura, que amizade: Camilo não hesitará em pôr um par de chifres no amigo. A ironia machadiana… Pouco em pouco, ele se enamora da mulher do outro, que sai de “uma dama formosa e tonta”, para algo um pouco mais elevado no conceito do rapaz:

“Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa.”

Assistimos a gradual transformação do “ingênuo na vida moral e prática” num imoral pela prática, por pretexto a morte da mãe:

“Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor.

Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca.”

Camilo se enganava mais uma vez, pois o narrador nos mostra exatamente como chegaram ao amor:

“A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. […] Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas.”

Machado demonstra ter consciência de que trata de um tema lugar-comum, como eu disse anteriormente, e, através de uma ironia dramática sutil, evidencia a vulgaridade com que a narrativa flerta:

“Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as cousas que o cercam.”

Embora a menção ao carro de Apolo destoe um pouco, é admissível que esse fosse um pensamento de um jovem romântico do século XIX, sendo um uso mais razoável que as citações diretas de Shakespeare ou Da Ponte. Uma solução seria ter mencionado, en passant, que a personagem consumira as obras citadas, então não haveria dúvidas em relação ao ponto de vista. Quanto ao carro de Apolo, a escolha beira o mau gosto, mas não chega a sê-lo. Machado prossegue no flerte com a vulgaridade e termina optando por uma manobra arriscada, porém mais bem-sucedida, ao descrever a primeira relação carnal entre os amantes:

“Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas.”

O símile da serpente resume as cenas de sedução e os sentimentos de Camilo, encurralado por uma mulher mais velha e mais experiente, ele mesmo, porém, tentado pela luxúria. A cena de sexo, claro, implícita no “mas a batalha foi curta e a vitória delirante”. E Machado, novamente, parece zombar do romantismo: “e aí foram ambos, estrada fora”. Faltaria apenas um ‘e viveram felizes para sempre’, mas, claro, felicidade nunca fez boa literatura. Algo haverá de acontecer para turvar a felicidade extraconjugal: eis que, sem perder sequer duas linhas com os pormenores do adultério, nos deparamos com uma reviravolta; surge uma carta anônima.

“Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato.”

Começam as mudanças de rumo no enredo, ainda que para um todo previsível (o que não é o mesmo que óbvio): a traição será descoberta. Mais uma vez, o tema do engano retorna de maneira leve, na forma de outro autoengano: Camilo, vendo a imoralidade dos próprios atos, prefere afastar-se de Vilela não apenas para ser pego, mas para não quebrar a própria imagem que tem de si. Após isso, retornamos na cronologia para onde o conto começou:

“Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas.”

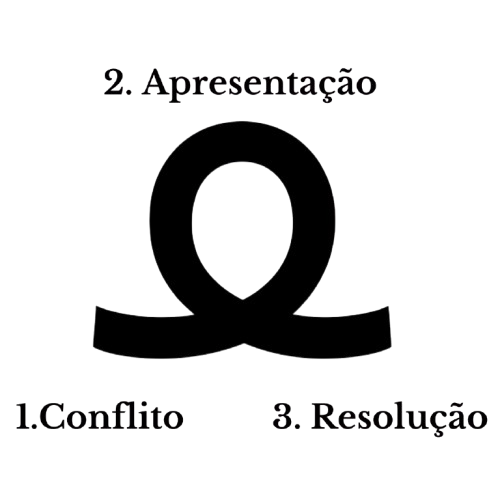

Agora podemos perceber com mais clareza a montagem estrutural do conto: Machado embaralhou a ordem dos fatos, de modo que começamos não pelo início da narrativa, mas pelo meio. Estamos em plena ação ascendente, depois retornamos ao começo da estória para entendermos melhor o que se passa, conforme a estrutura no diagrama abaixo:

Em ordem normal, a narrativa seria: 1. Apresentação > 2. Conflito > 3. Resolução.

Então, esta é a ordem cronológica dos acontecimentos apresentados no primeiro e segundo ato do conto:

1. Camilo e Vilela eram amigos de infância [cerca de 1850, estimando pela idade das personagens];

2. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico [cerca de 1860];

3. No princípio de 1869 , voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo.

4. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis

5. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde.

6. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos.

7. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo.

8. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante.

É possível notar, ao examinar em mais detalhes a cronologia do conto, que a ação principal – em que ocorre o adultério – acontece num período de poucos meses no ano de 1869. Após a consulta de Rita na cartomante e algumas cartas anônimas enviadas a Camilo, Machado, plantando as causalidades que tornarão o final mais verossímil, antecipa o desfecho (prolepse): “[Camilo] temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio.”

Os temores das personagens começam a se mostrar verdadeiros, pois “daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado”, e, por fim, Camilo recebe um bilhete de Vilela, confirmação da catástrofe: “vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora”. Pouco depois, a recorrente ironia com o melodrama inerente ao enredo:

“Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo.”

Machado adianta por completo o final da narrativa, mas, como ilusionista que é, embaralha novamente as cartas e despista a plateia. Agora a ação tomará uma forte carga de tensão psicológica, num longo solilóquio (para as proporções do conto): o narrador mescla monólogos em falsa terceira pessoa de Camilo, temeroso por seu próprio futuro, com cenas e cenários que ‘conversam’ com o que se passa na cabeça dele, dando grande coesão entre o espaço exterior (cenário) e interior (psiquê da personagem). Vejamos como funciona a dialética entre ação externa [E] e ação interna [I] nesta passagem:

“[E.1] Camilo ia andando inquieto e nervoso. [I.1]Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixas, ou então, — o que era ainda pior, — eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. ‘Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora.’ Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem, já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e [E.2] seguia, picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo.

[I.2] ‘Quanto antes, melhor, pensou ele; não posso estar assim…’

Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. [E.3]Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. [I.3]Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo, e esperou.”

Eis que Machado puxa uma carta já apresentada anteriormente: a casa da cartomante. Reitero a importância desse tipo construção causal – a antecipação de elementos que retornarão posteriormente – para a verossimilhança do enredo. Muitas narrativas falham porque o autor não tornou o desfecho crível com base nas possibilidades construídas ao longo do enredo, e decidiu, de última hora, apresentar novos fatos, ou resolver a situação com um deus ex machina, mais ou menos feito Eurípides, que fez sua Medeia sair voando no táxi do Olimpo, a carruagem de Hélio, ao final da peça, sem nunca ter levantado essa possibilidade. Não reclame comigo pela crítica negativa a um clássico grego: Aristóteles fez exatamente a mesma crítica a Eurípides, ao dizer que o desfecho de uma narrativa deve emergir da própria narrativa, e não como “em Medeia” (Poética, linha 1454b1, cap. XV). Em outras palavras, o final deve ser sempre lógico e satisfatório, ainda que com reviravoltas, surgindo das potências plantadas ao longo do enredo e possuindo vínculo causal (isto causou aquilo).

Deixando os gregos de lado e voltando à carta na manga do Bruxo do Cosme Velho:

“No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente Destino.”

Retornam, junto com a cartomante, os temas e motivos: destino, superstições familiares (herança da mãe de Camilo), autoengano (desta vez na forma de wishful thinking, ao desejar que as superstições sejam verdadeiras), o melodrama e mesmo a já referida frase de Hamlet:

“Camilo fechava os olhos, pensava em outras cousas: mas a voz do marido sussurrava-lhe a orelhas as palavras da carta: ‘Vem, já, já…’ E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco… pensou rapidamente no inexplicável de tantas cousas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários: e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro: ‘Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a filosofia…’ Que perdia ele, se… ?

Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada. ”

Machado desvira carta por carta, nos mostrando o que já foi apresentado anteriormente, desta vez com novos truques. O alinhavo da trama corre cada vez mais justo e somos introduzidos num novo cenário quase místico: a casa da cartomante. O cenário físico-psicológico materializará as inquietações e superstições que, antes, estavam dormentes na psiquê de Camilo. É deste modo que os grandes artistas dão subjetividade a descrições objetivas, na escolha de cada detalhe em consonância com o drama mostrado:

“A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Trepou e bateu. […] Veio uma mulher; era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio.”

Segue-se uma longa cena, em que o jovem consulta a cartomante. Agora, a aura onírica se reflete em cada detalhe do texto, como se a personagem estivesse no oráculo de Apolo, em Delfos, buscando vaticínios. A comparação não é arbitrária, pois há um símile direto da cartomante com e a sibila, profetisa da antiguidade clássica. Porém, ironicamente, ao contrário da pitonisa, que falava apenas a verdade aos heróis das tragédias gregas, a cartomante de Machado diz apenas mentiras: “ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava tudo”. Camilo desperta após o toque da “sibila”:

“— Vá, disse ela; vá, ragazzo innamorato… E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria sibila, e levantou-se também.”

Então retornamos, com Camilo, ao seu estado de realidade normal. Por mais alguns breves parágrafos, ele tem a paz de espírito restituída pela cartomante, igual a Rita, no início do conto. A narrativa adquire um andamento mais leve e calmo: nem a tensão e rapidez da cena do percurso na carruagem, nem a lentidão e mistério da consulta da cartomante. Na segunda metade do conto, saímos de um estado de realidade pessimista, desesperado, para uma realidade mística e onírica, por fim, retornamos ao mundo romântico e otimista, similar ao início do relacionamento entre Camilo e Rita:

“A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável.”

Camilo sonha com o futuro apenas para, nas últimas linhas do conto, Machado revelar sua última carta: a grande ironia.

“Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se, e apareceu-lhe Vilela.

— Desculpa, não pude vir mais cedo; que há?

Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão.”

Por fim, temos a “vida real” batendo à porta, a realidade que finalmente se concretiza, após ameaçar a fantasia de Camilo com as cartas anônimas. Menos melodramática e exaltada que na imaginação, revela-se abrupta, sem pranto inútil nem lamentos: dois tiros de revólver, Camilo cai morto no chão. Não há do que se reclamar, Machado mostrou tudo e nos enganou conforme as regras.

Deixe um comentário